티베트 불교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

티베트 불교는 티베트에서 발달한 대승 불교의 한 형태로, '내부의 다르마' 또는 '금강승'이라고도 불린다. 인도 북부 불교의 마지막 단계를 반영하며, 대승 불교의 보리심과 지혜를 핵심 가르침으로 삼는다. 티베트 불교는 '람림'과 '삼사도'를 통해 해탈의 길을 제시하며, 닝마파, 겔룩파, 사캬파, 까규파 등 다양한 종파로 구성된다. 밀교 수행은 티베트 불교의 중요한 특징으로, 신격 요가, 만다라, 만트라, 의례 등을 통해 깨달음을 추구한다. 7세기 티베트에서 시작되어 몽골의 지배를 거치며 발전했으며, 현재는 티베트 고원, 몽골, 네팔 등지에서 신봉되고 있다. 20세기 이후 중국의 지배와 문화 대혁명으로 어려움을 겪었으나, 서구와 전 세계로 확산되었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 명칭

티베트 불교는 티베트어로 "내부의 다르마"(nang chos) 또는 "내부의 부처 다르마"(nang pa sangs rgyas pa'i chos)라고 불린다.[5][6] 여기서 "내부의"는 마음의 본성 안에서 진리를 찾는 것을 의미하며, 이는 다른 종교(chos lugs, 다르마 체계)와 구별된다.[6] 예를 들어, 기독교는 耶穌|예수중국어 다르마 체계(Yi shu'i chos lugs)라고 불린다.[6]

서구에서는 처음에 중국을 통해 티베트 불교를 이해하려 했다. 중국에서는 기존의 중국 불교(佛教|불교중국어, fo jiao)와 구별하기 위해 라마교(喇嘛教|라마교중국어, lama jiao, 문자 그대로 "라마들의 교리")라는 용어를 사용했다. 이 용어는 1822년 초부터 헤겔(Hegel)을 포함한 서구 학자들도 사용했다.[7][8] 그러나 이 용어는 인도 불교와 티베트 불교 사이의 단절을 암시한다는 점에서 신뢰를 잃었다.

"금강승"(Vajrayāna, 티베트어: dorje tegpa)이라는 용어도 가끔 잘못 사용되는데, 금강승은 티베트 불교의 일부일 뿐만 아니라 중국 밀교[9]와 일본의 진언종[10][11] 등 다른 불교 전통에도 나타나는 특정한 실천과 전통을 가리킨다.

서구에서는 인도 북부에서 불교 발전의 마지막 단계에서 유래되었다는 점을 들어 "인도-티베트 불교"라는 용어가 일반적으로 사용된다. 브릴(Brill)의 『종교 사전』에서는 "북방 불교"라는 용어를 사용하기도 한다.

"히말라야 불교"(또는 "히말라야 너머 불교")는 티베트뿐만 아니라 히말라야 지역 전역에서 이 불교가 실천되는 방식을 나타낸다.[12]

1917년 러시아 임시 정부는 부랴트족과 칼미크족 불교도를 공식 문서에서 "라마교도"로 부르는 것을 금지했다. 10월 혁명 이후 볼셰비키는 티베트 불교를 "불교 라마교"라고 부르다가 1920년대 초에 "라마교"로 되돌아갔으며, 이 용어는 현재까지 러시아에서 공식 및 학술 용어로 사용된다.[13]

라마를 존숭하는 특징 때문에, 예전에는 일반적으로 '''라마교'''(喇嘛教|라마교중국어, Lamaism)라고 불렸으며, 이 때문에 정통 불교가 아닌 것처럼 오해받기도 했다.[129]

대승불교의 정신에 따라, 티베트 불교는 보리심(다른 존재를 이롭게 하기 위해 완전한 깨달음을 얻고자 하는 서원)과 지혜(공성을 이해하는 지혜)라는 두 가지 기둥을 중요하게 생각한다. 티베트 불교에는 사성제, 무아, 업보, 윤회와 같은 기본적인 불교 가르침들이 포함되어 있으며, 이외에도 대승불교에서 가르치던 교리들이 대부분 함께 기록되어 있다.[65]

3. 가르침

티베트 불교는 사성제(티베트어: pakpé denpa shyi), 무아(anatman, 티베트어: bdag med), 오온(티베트어: phung po), 업과 윤회, 그리고 연기(Pratītyasamutpāda, 티베트어: rten cing ’brel bar ’byung ba)와 같은 고전적인 불교 교리를 가르친다.[65] 또한 대승불교(Mahāyāna, 티베트어: theg pa chen po)와 밀교의 금강승(Vajrayāna) 전통과 관련된 다양한 다른 불교 교리들을 가르친다.[65]

대승 불교의 목표는 모든 중생이 깨달음을 얻도록 돕기 위해 붓다의 깨달음을 얻는 것이다.[65] 이러한 동기는 모든 중생을 위해 깨달음을 얻고자 하는 이타적인 의도인 보리심(''보리심'')이라고 한다.[65] 보살(티베트어: jangchup semba, "깨달음의 영웅")은 모든 중생을 위해 보리심으로 삶을 헌신하겠다는 의지와 서원을 세운 존경받는 존재들이다.

티베트 불교에서 널리 존경받는 보살에는 관세음보살, 문수보살, 금강역사, 타라가 있다. 가장 중요한 부처는 다섯 부처(Vajradhatu 만다라)이며, 원시불(최초의 부처)인 금강저 또는 사만다바드라가 있다.

붓다의 경지는 해탈과 전지(sarvajñana)에 대한 장애물에서 자유로운 상태로 정의된다.[66] 모든 정신적 장애에서 해방되면[67] 공, 즉 현실의 참된 본성에 대한 동시 인식과 혼합된 지속적인 행복의 상태에 도달한 것으로 여겨진다.[68] 이 상태에서 다른 생명체를 돕는 능력에 대한 모든 제약이 제거된다.[69] 티베트 불교는 (금강승 경로로 알려진) 붓다의 경지에 더 빨리 도달하는 방법을 가르친다.

붓다의 경지에 도달한 존재가 무수히 많다고 한다.[70] 부처는 모든 중생에게 이익을 주기 위해 자발적이고 자연스럽게 그리고 지속적으로 활동한다.[71] 그러나 자신의 업이 부처가 돕는 능력을 제한할 수 있다고 믿어진다. 따라서 부처는 다른 사람을 돕는 능력에 있어 자신의 측면에서 제한이 없지만, 중생은 자신의 과거 부정적인 행위의 제약으로 인해 고통을 계속 경험한다.[72]

티베트 불교에서 붓다의 본성을 이해하는 데 사용되는 중요한 체계는 삼신(세 가지 몸) 교리이다.

인도 불교의 마드야마카("중도" 또는 "중심주의") 철학은, ''수냐바다''(공(空) 사상)라고도 불리며 티베트 불교에서 지배적인 불교 철학이다. 중관에서 현실의 참된 본성은 수냐타로 언급되는데, 이는 모든 현상이 내재적 존재 또는 본질(''스바바바'')이 공하다(비어있다)는 사실을 의미한다. 중관은 대부분의 티베트 철학자들에 의해 일반적으로 가장 높은 철학적 견해로 여겨지지만, 여러 가지 다른 방식으로 해석된다.

또 다른 주요 대승 철학 학파인 유가철학 또한 티베트 불교에 매우 큰 영향을 미쳤지만, 여러 학파와 철학자들 사이에서는 그 지위에 대한 의견이 더 많이 엇갈린다. 겔룩파는 일반적으로 유가철학적 견해를 허구 또는 임시적인 것(즉, 속된 진리에만 해당되는 것)으로 본 반면, 주 미팜과 삭야 초크덴과 같은 다른 세 주요 학파의 철학자들은 유가철학적 사상이 중관적 견해만큼 중요하다고 주장한다.

티베트 불교 학술에서 불교 철학은 전통적으로 "네 가지 교의"(티베트어: ''드럽타 시'', 산스크리트어: 싯다탄타)로 알려진 네 가지 고전적인 인도 철학 학파의 계층적 분류에 따라 제시된다. 고전적인 교의 체계는 네 가지 교의(유부, 설일체유부, 유가, 중관)로 제한되지만, 이러한 서로 다른 교의 내부에는 추가적인 하위 분류가 있다. 이 분류에는 18개의 고전적인 불교 학파 중 유일하게 남아있는 상좌부 불교는 포함되지 않는다. 대중부와 인물설과 같은 다른 인도 불교 학파도 포함되지 않는다.

두 가지 교의는 히나야나("작은 수레") 또는 스라바카야나("제자의 수레")라고 불리는 경로에 속하며, 모두 북인도 설일체유부 전통과 관련이 있다.

다른 두 가지 교의는 두 가지 주요 인도 마하야나 철학이다.

교의 체계는 수도원과 대학에서 불교 철학을 체계적이고 점진적인 방식으로 가르치는 데 사용되며, 각 철학적 견해는 그 전임자보다 더 미묘한 것으로 여겨진다. 따라서 네 가지 교의는 쉽게 이해할 수 있는 "현실적인" 철학적 관점에서 현실의 궁극적인 본성에 대한 점점 더 복잡하고 미묘한 견해로 이어지는 점진적인 경로로 볼 수 있으며, 마드야미카 철학에서 절정을 이루는데, 이는 가장 정교한 관점을 제시하는 것으로 널리 믿어진다. 그러나 비티베트 학자들은 역사적으로 중관이 유가철학보다 앞선다는 점을 지적한다.

티베트 불교의 4대 주요 종파의 승원 교육 과정에서 인도 불교 경전의 주요 경전 연구는 중심적인 부분을 차지한다. 전통적인 승원 교육의 일환으로 고전 경전 및 기타 의례 경전의 암송이 요구된다. 고등 종교 교육의 또 다른 중요한 부분은 형식화된 논쟁 수행이다.

대장경은 주로 13세기에 완성되었으며, 캉규르(경전과 밀교 경전 포함)와 텐규르(샤스트라와 주석 포함)의 두 부분으로 나뉜다. 닝마파는 15세기에 라트나 린파가 편찬하고 지그메 린파가 개정한 닝마 규붐이라는 별도의 경전 모음을 보유하고 있다.

티베트인들에게 주요 연구 언어는 고대 티베트어이지만, 티베트 불교 대장경은 몽골어와 만주어와 같은 다른 언어로도 번역되었다.

원, 명, 청 왕조 시대에는 티베트 대장경의 많은 경전이 중국어로도 번역되었다.[81]

최근에는 서구 학자들과 불교 수행자들에 의해 수많은 경전이 서구 언어로 번역되고 있다.

빠라미타(완성, 초월적 덕)는 비밀교(밀교)가 아닌 대승 불교에서 보살의 주요 수행을 구성하는 핵심 덕목의 집합이다. 그 내용은 다음과 같다.

# 다나 빠라미타: 자비, 베품 (티베트어: སབྱིན་པ ''sbyin-pa'')

# 실라 빠라미타: 계율, 도덕, 훈련, 적절한 행동 (ཚུལ་ཁྲིམས ''tshul-khrims'')

# 크샨티 빠라미타: 인내, 관용, 참을성, 수용, 인내 (བཟོད་པ ''bzod-pa'')

# 비르야 빠라미타: 정진, 근면, 활력, 노력 (བརྩོན་འགྲུས ''brtson-’grus'')

# 선 빠라미타: 일념 집중, 명상, 사색 (བསམ་གཏན ''bsam-gtan'')

# 프라즈냐 빠라미타: 지혜, 지식 (ཤེས་རབ ''shes-rab'')

전통적으로 승려들에게 음식을 공양하는 것을 의미하는 다나(베품)의 수행은 사원이나 가정 제단에서 불보살에게 물, 향, 버터등잔, 꽃 등을 공양하는 의례적 공양을 의미하기도 한다. 이와 유사한 공양은 아귀, 다키니, 수호신, 향토 신 등 다른 존재들에게도 행해진다.

다른 형태의 대승 불교와 마찬가지로, 오계와 보살계의 수행은 티베트 불교 도덕(실라) 수행의 일부이다. 이 외에도 밀교 입문의 일환으로 주어지는 삼마야라는 다수의 밀교 계율이 있다.

자비(카루나) 수행은 티베트 불교에서 특히 중요하다. 보살의 길에 관한 가장 권위 있는 텍스트 중 하나는 샨티데바의 『보살행론(Bodhisattvacaryāvatāra)』이다. "사색 삼매"라는 제8장에서 샨티데바는 카루나에 대한 명상을 설명한다.

티베트 불교에서 널리 행해지는 자비 명상은 통렌(주고받기, 사랑과 고통을 각각 주고받는 것)이다. 첸레지그(아발로키테슈바라)와 관련된 수행은 또한 자비에 초점을 맞추는 경향이 있다.

티베트 불교의 고차원적인 수행 방식의 또 다른 형태는 마하무드라("대인" 또는 "대인계")와 드조첸("대완성") 전통과 관련된 명상이다. 이러한 전통은 현실의 본질에 대한 직접적인 경험에 초점을 맞추는데, 이는 다양하게 법신, 부처의 본성 또는 "기본(gzhi)"으로 불린다. 이러한 기법들은 불공(本尊) 요가 방식에 의존하지 않고 스승으로부터 직접적인 가르침에 의존하며, 종종 불교 수행의 가장 고차원적인 형태로 여겨진다. 명상과 깨달음에 대한 이러한 접근 방식과 관련된 가르침은 마하무드라와 드조첸 모두 마음의 본성을 깨닫는 데 대한 실질적인 지침을 제공하기 때문에 집합적으로 마음 가르침으로 불린다.

드조첸과 마하무드라와 관련된 견해와 수행은 불교의 수행 경로의 정점으로 여겨지기도 한다. 어떤 전통에서는 해탈로 가는 별개의 수승(승통)으로 여겨진다. 닝마파(그리고 본교에서도) 드조첸은 별개의 독립적인 수승(아티요가라고도 함)이자 모든 수승 중 가장 높은 것으로 여겨진다. 마찬가지로 카규파에서는 마하무드라는 때때로 별개의 수승인 "자재승(Sahajayana)"(티베트어: ''lhen chig kye pa'') 즉, 자력 해탈의 수승으로 간주된다.

티베트의 리메(비종파) 학자 잠굔 콩트르는 그의 저서 『지식의 보물창고』에서 티베트로 전래된 "8대 수행 계보"를 개괄하고 있다. 그의 접근 방식은 "학파"나 종파에 관심을 두는 것이 아니라 중요한 명상 가르침의 전승에 초점을 맞추고 있다.

#닝마파 전통: 샨타락시타, 빠드마삼바바, 그리고 트리송 데첸 왕과 같은 최초의 전승 인물들과 대종정 가르침과 관련이 있다.

#카담파 계보: 아티샤와 그의 제자 드롬톤(1005~1064)과 관련이 있다.

#람드레: 인도의 마하시드다 비루파로 거슬러 올라가며, 오늘날 사교파에서 보존되고 있다.

#마르빠 카규: 마르빠, 밀라레파, 감뽀빠로부터 시작되는 계보로, 마하무드라와 나로파의 육법을 실천하며, 4대 카규와 8소 카규 계보를 포함한다.

#샹파 카규: 니구마의 계보

#쉬제와 취드: 빠담빠 상예와 마치그 랍드론으로부터 유래한다.

#돌제 날조르 드룩(금강승 요가의 6지파 수행): 칼라차크라 계보에서 유래한다.

#돌제 숨귈 녠드룹(3금강의 접근과 성취): 마하시드다 오르껭빠 린첸 팔로부터 유래한다.

8세기 이후 인도 대승불교 말기 사상은 이슬람 세력의 부상으로 중국 등 여러 나라로 전달되기 어려워졌다. 그런 가운데 티베트 불교는 후기밀교와 중기·후기 중관파의 저작·사상 등을 히말라야를 사이에 두고 지리적으로 가까운 이점을 살려 인도 대승불교 멸망 후에도 (네팔의 네와르 불교 등과 함께) 계승해 왔다.

중국과 중앙아시아의 대승불교와의 상호 영향은 지리적으로 인접해 있음에도 불구하고 비교적 약하다고 할 수 있다. 한편, 특히 닝마파나 민간 신앙 수준에서는 티베트 고유의 요소도 보이지만, 티베트에서는 불교를 받아들이는 과정에서 산스크리트어 원전을 티베트어로 번역할 때 원문을 가능한 한 의역하지 않고 그대로 티베트어로 바꾸는 형태의 직역으로 경전을 번역했기 때문에 티베트어 경전은 불교 연구에서 매우 중요한 위치를 차지한다.

특히 밀교에 대해서는 중국 불교에서는 한역 경전을 통해 주로 전기·중기 밀교가 전해진 반면, 후기 밀교는 성적 의례를 포함하고 있었기 때문에 유교 사회에서는 받아들이기 어려워 한역과 수용이 제한적이었던 것에 비해, 티베트 불교는 8세기~12세기에 걸쳐 후기밀교(무상요가 탄트라 등)의 가르침을 중심으로 한 인도밀교를 광범위하게 받아들이고 독자적으로 소화한 점에도 큰 특징이 있다.

어떤 종파에서도 모든 중생이 본래 가지고 있는 불성을 ‘기’(基)로 하고, 지혜(공성을 바르게 이해하는 것)와 방편(신해·보리심·대자비 등의 실천)의 두 측면을 중시하며, 중생이 대승의 보살이 되어 육바라밀을 ‘도’(道)로 삼아 오도십지의 계단을 나아가, ‘과’(果)로서 궁극적으로 부처의 경지를 달성하는 것을 가르친다. 철학적으로는 용수가 설한 중관파의 견해를 채택하고 있으며, 승원 교육 현장에서는 존재·인식에 관한 교학·논쟁에 의한 논리적 사고 능력과 정확한 개념 지식의 획득을 중시하고 있다. 그 사상의 골격이 되는 중요한 논서로는, 샨티데바가 저술한 『입보살행론』(Bodhisattvacaryāvatāra), 마이트레이야가 저술한 『구경일승보성론』(Uttaratantra Śāstra)과 『현관장엄론』(Abhisamayālamkāra) 등이 있으며, 그 외에도 아티샤가 전했다고 여겨지는 로종(마음 훈련법)의 가르침이 중시되어 모든 종파에서 수습되고 있다.

또한 불교의 경지를 신속히 달성하기 위한 특별한 방편으로 각 종파에서 인도 후기 밀교의 흐름을 잇는 최승요가 밀교(無上瑜伽タントラ)의 실천이 행해지고 있다. 일반적으로 신역파에서는 최승요가 밀교를 본존의 관상을 중심으로 하는 생기차제를 중시하는 부밀(父タントラ), 신체 수련을 통해 공성대락의 획득을 목표로 하는 구경차제를 중시하는 모밀(母タント라), 그리고 이들을 불가분하게 실천하는 불이밀(不ニタントラ)의 세 단계로 분류한다. 밀교의 최고 밀의에 해당하는 것에는 닝마파의 졸첸(대구경), 사캬파의 람데(도과), 카규파의 마하무드라(대인계) 등이 있으며, 각 파에 사상적 특징이 보인다.

이러한 현밀 병습의 수도론으로 최대 종파인 겔룩파에는 쫑카파가 저술한 『보리도차제(道次第)』(람림)과 『비밀도차제론』(가클림)이 있지만, 각 종파에서도 그것들과 거의 동종의 수도론이 다수 저술되어 있다.

최승요가 밀교의 실천에 있어서는, 밀교 문헌의 기록이나 후술하는 야부유무의 이미지 등으로부터, 일부에서 성관계를 수행에 도입하고 있다는 도덕적 관점에서의 비판도 있지만, 이것은 재가 밀교 수행자 집단 내의 일이다. 중세에는 출가자 집단의 부흥이 이루어진 이후, 성적 실천을 하지 않고 밀교를 수행하는 경향이 강해졌다. 그 영향이 각 파에 미쳐, 현재의 출가 승단에서는 어디까지나 관념상의 교리로 승화되고, 또한 일반의 수행과 교학을 습득한 자에게만 개시되는 비법으로 여겨졌다. 이러한 주술적, 성적인 요소에 대해서는 출가 승단 내에서는 실제적인 행법으로서는 금지되었지만, 그 배경에 있는 심오한 철학 자체는 인정되었기 때문에, 교학 및 상징적 조형으로서는 남았다는 점에 유의해야 한다. 현재는 현교를 중시하는 겔룩파가 최대 종파가 된 것으로부터도, 전체적으로 밀교적인 수행법보다 “교리 문답”과 같은 언어적 커뮤니케이션과 불교 교학의 엄밀한 이수가 중시되는 경향이 높아지고 있다고 할 수 있다.

티베트 불교는 밀교(Vajrayāna, “金刚乘”, “바즈라 승”) 즉, “비밀 진언”(Skt. ''Guhyamantra'') 또는 불교 밀교(7세기경 이후의 불교 밀교 경전에 제시됨)를 포함한다.

밀교(rgyud|규bo)는 내면의 변화를 위해 독특한 사상, 관상, 진언 및 기타 수행을 강조하는 종교적 수행 형태를 가리킨다. 티베트 불교 신자 대부분은 밀교가 많은 숙련된 방편(''upaya'')을 포함하고, 결과(불타 자체 또는 불성)를 수행의 길로 삼기 때문에(때로는 “결과의 승”, ''phalayana''로 알려짐) 깨달음에 이르는 가장 빠르고 강력한 수단으로 본다.

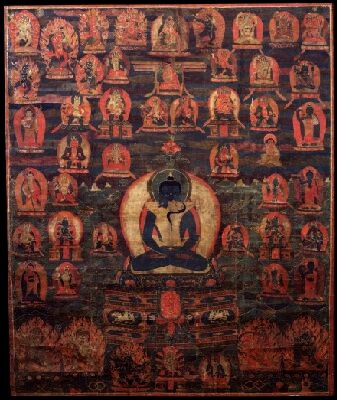

밀교 수행의 중요한 요소는 밀교 신들과 그들의 만다라이다. 이 신들은 평화로운(''shiwa'') 형태와 격렬한(''trowo'') 형태로 나타난다.

밀교 경전은 또한 모든 감각적 쾌락을 버려야 한다는 비밀교 불교와는 달리, 깨달음의 길로서 밀교 의례에서 감각적 쾌락 및 기타 번뇌의 사용을 긍정한다. 이러한 수행은 부정적이거나 감각적인 정신적 요소와 육체적 행위가 의례적 환경에서 계발되고 변형될 수 있다는 변형 이론에 기반한다. ''헤바즈라 탄트라''에서 언급하는 바와 같이:

> 악인들을 속박하는 것들로, 다른 이들은 수단으로 전환하여 존재의 속박으로부터 해방을 얻는다. 욕망으로 세상은 속박되고, 욕망으로 또한 해방되지만, 이단적인 불교도들은 이러한 역전의 수행을 알지 못한다.

탄트라의 또 다른 요소는 알코올이나 성적 요가와 같은 금기된 물질을 마시는 것과 같은 범례적 수행의 사용이다. 많은 경우 이러한 범례들은 상징적으로만 해석되었지만, 다른 경우에는 문자 그대로 행해지기도 했다.

티베트 불교에서 불교 밀교는 네 가지 또는 여섯 가지 범주로 나뉘며, 가장 높은 수준의 밀교에는 여러 하위 범주가 있다.

닝마파에서는 "외밀(外密)"(크리야요가, 차랴요가, 요가탄트라)와 "내밀(內密)"(마하요가, 아누요가, 아티요가/대승원만경)로 나뉘는데, 이는 "anuttarayoga-tantra"에 해당한다. 닝마파에서 중요한 밀교 경전으로는 『구현가르바 탄트라(Guhyagarbha Tantra)』, 『구현삼마지 탄트라(Guhyasamaja Tantra)』, 『쿨라야라자 탄트라(Kulayarāja Tantra)』 및 17가지 대승원만경 탄트라가 있다.

사르마파에서는 다음과 같이 나뉜다.

근본 탄트라 자체는 다양한 인도와 티베트 주석 없이는 거의 이해할 수 없으므로, 밀교 주석 장치를 사용하지 않고는 결코 연구되지 않는다.

8세기 이후 인도 대승불교 말기 사상은 이슬람 세력의 부상으로 중국 등 여러 나라로 전달되기 어려워졌다. 그런 가운데 티베트 불교는 후기밀교와 중기·후기 중관파의 저작·사상 등을 히말라야를 사이에 두고 지리적으로 가까운 이점을 살려 인도 대승불교 멸망 후에도 (네팔의 네와르 불교 등과 함께) 계승해 왔다.

중국과 중앙아시아의 대승불교와의 상호 영향은 지리적으로 인접해 있음에도 불구하고 비교적 약하다고 할 수 있다. 한편, 특히 닝마파나 민간 신앙 수준에서는 티베트 고유의 요소도 보이지만, 티베트에서는 불교를 받아들이는 과정에서 산스크리트어 원전을 티베트어로 번역할 때 원문을 가능한 한 의역하지 않고 그대로 티베트어로 바꾸는 형태의 직역으로 경전을 번역했기 때문에 티베트어 경전은 불교 연구에서 매우 중요한 위치를 차지한다.

특히 밀교에 대해서는 중국 불교에서는 한역 경전을 통해 주로 전기·중기 밀교가 전해진 반면, 후기 밀교는 성적 의례를 포함하고 있었기 때문에 유교 사회에서는 받아들이기 어려워 한역과 수용이 제한적이었던 것에 비해, 티베트 불교는 8세기~12세기에 걸쳐 후기밀교(무상요가 탄트라 등)의 가르침을 중심으로 한 인도밀교를 광범위하게 받아들이고 독자적으로 소화한 점에도 큰 특징이 있다.

밀교 수행을 위해서는 자격을 갖춘 법맥스승에게 관정(灌頂), 구전(口傳), 구결(口訣)을 받아야 한다. 관정은 스승과 제자 사이에 법을 전하고 받는 밀교 의식으로, 밀교 수행 자격을 부여한다. 스승의 구전을 통해 수행법을 전수받고, 구결을 통해 수행법에 대한 구체적인 가르침을 듣는다. 밀교 수행 성취를 위해서는 현교보다 더 큰 스승에 대한 믿음과 헌신이 필요하다.

밀교의 계율은 싸마야(三昧耶)라고 하며, 밀교 수행에서 계율을 지키는 것이 매우 중요하다. 모든 관정은 먼저 계를 받고 지킬 것을 맹세한 사람에게만 수여된다. 금강승의 보살계나 밀교계는 매우 엄격하고 지키기 힘들다. 아띠샤(Atisha) 존자는 '비구계는 조금도 어김없이 지켰고, 보살계는 간혹 지키지 못했지만, 밀교계를 어긴 것은 후드득 떨어지는 빗방울과 같이 많다'고 하였다.

티베트 불교의 명상은 밀교적인 시각화 명상이 큰 비중을 차지한다. 부처나 보살의 모습을 정해 생생하게 시각화하되 실체 없는 공(空)으로 인식하고, 수행자 자신이 불보살과 일체화되어 깨달음의 경지와 하나됨을 느낀 다음, 시각화한 모든 것을 지워 집착 없이 깨달음에 가까워지도록 한다. 화려한 만다라를 만들고 부수는 것도 이러한 수행의 일부이다.

3. 1. 해탈의 길

대승불교의 정신에 따라, 티베트 불교는 보리심(다른 존재를 이롭게 하기 위해 완전한 깨달음을 얻고자 하는 서원)과 지혜(공성을 이해하는 지혜)라는 두 가지 기둥을 중요하게 생각한다. 티베트 불교에는 사성제, 무아, 업보, 윤회와 같은 기본적인 불교 가르침들이 포함되어 있으며, 이외에도 대승불교에서 가르치던 교리들이 대부분 함께 기록되어 있다.

대승 불교에서 주로 언급하는 수행 단계는 '십지'이며, 범부에서 부처에 이르는 경지를 자세히 나누어 설명하고 있다. 십지는 총 10개의 단계로 나뉘는데, 이를 5도로 줄이면 아래와 같다.

# 자량도: 이 시기에 수행자들은 지혜와 경험을 쌓고, 각각 사념처와 팔정도에 대한 깨달음을 얻는다.

# 가행도: 이 때 수행자들은 더욱 애써 수행하며 더 높은 명상의 경지에 다다르며, '공'의 개념에 익숙해지게 된다.

# 견도: 공을 처음으로 직접적으로 깨닫게 되며, 번뇌장과 같은 거친 번뇌가 소멸된다.

# 수도: 공에 대한 지혜가 더욱 깊어지며 소지장과 같은 미세한 번뇌들이 사라진다.

# 무학도: 열반의 경지에 올라 부처가 되어 일체 중생을 구제할 수 있다.

이 5개의 단계가 자주 더 정교화되고 구체화되어 십지로 체계화된다.

티베트 불교에서 사용되는 수행의 중심적인 체계는 5단계 경로(산스크리트어: pañcamārga; 티베트어: lam nga)이다.

# 소집(積集)의 길: 지혜와 공덕을 쌓고, 보리심(菩提心, bodhicitta)을 일으키며, 사념처(四念處, four foundations of mindfulness)와 정진(正精進, right effort, “네 가지 버림”)을 수행한다.

# 준비(準備)의 길: 고요한 수행(calm abiding)과 통찰 수행(higher insight meditation)이 통합되는 경지에 이르고 공(空, Śūnyatā)에 익숙해질 때 성취된다.

# 관찰(觀察)의 길: 공을 직접적으로 인식하고, 주객의 모든 생각을 극복하며, 성자(聖者, arya)가 된다.

# 수행(修行)의 길: 마음속 미세한 흔적들을 제거하고 이해를 완성한다.

# 학습 없는 길(無學의 길): 부처(佛, Buddhahood)의 경지에 이른다.

5단계 경로의 체계는 종종 보살(菩薩, bodhisattva)의 단계인 지(地, bhūmi)의 개념과 함께 자세히 설명되고 통합된다.

어떤 종파에서도 모든 중생이 본래 가지고 있는 불성을 ‘기’(基)로 하고, 지혜(공성을 바르게 이해하는 것)와 방편(신해·보리심·대자비 등의 실천)의 두 측면을 중시하며, 중생이 대승의 보살이 되어 육바라밀을 ‘도’(道)로 삼아 오도십지의 계단을 나아가, ‘과’(果)로서 궁극적으로 부처의 경지를 달성하는 것을 설한다.

3. 2. 람림(菩提道次第)

'''람림'''(Lamrim)은 티베트 불교에서 해탈로 이끄는 영적 수행 단계를 제시하는 체계이다. 티베트 불교 역사에는 닝마, 카규, 겔룩파의 여러 스승들이 제시한 다양한 버전의 ''람림''이 존재한다(사캬파는 ''람드레(Lamdre)''라는 다른 체계를 사용한다).[73] 그러나 모든 ''람림''의 버전은 아티샤(Atisha)의 11세기 근본 텍스트인 ''깨달음의 길을 위한 등불''(''Bodhipathapradīpa'')를 상세히 풀이한 것이다.[74]

'람림'의 본이름은 '''《장춥람림(Jangchub lamrim)》'''으로, 한자로 풀이하면 '''《보리도차제(菩提道次第)》'''라는 이름을 가진다. 이는 열반의 길로 이르는 단계를 정해놓은 것으로, 직역하면 '깨달음으로 이르는 길에 매겨진 순서'라는 뜻이다.

아티샤의 ''람림'' 체계는 일반적으로 수행자를 좁은, 중간, 넓은 범위 또는 태도를 가진 사람들로 나눈다.

''람림'' 경전은 대부분 동일한 주제 영역을 다루지만, 그 안의 주제는 소속된 종파와 전통에 따라 다른 방식으로, 다른 강조점을 가지고 배열될 수 있다. 감포파(Gampopa)와 쫑카파(Tsongkhapa)는 아티샤의 짧은 근본 텍스트를 확장하여 전체 불교 철학을 이해하는 광범위한 체계로 만들었다. 이러한 방식으로 업(karma), 윤회, 불교 우주론(Buddhist cosmology) 및 명상(meditation) 수행과 같은 주제가 논리적인 순서로 점진적으로 설명된다.

3. 3. 삼사도(三士道)

대승불교의 정신에 따라, 티베트 불교는 보리심(다른 존재를 이롭게 하기 위해 완전한 깨달음을 얻고자 하는 서원)과 지혜(공성을 이해하는 지혜)를 중시한다. 티베트 불교에는 사성제, 무아, 업보, 윤회와 같은 기본적인 불교적 가르침들이 포함되어 있으며, 대승불교에서 가르치던 교리들 또한 대부분 함께 기록되어 있다.

아띠샤의 람림 경전 체계는 수행자들을 하사도(下士道), 중사도(中士道), 상사도(上士道)의 세 단계로 나누어 수련하게 한다.

람림은 거의 모든 티베트 종파에서 동일한 내용을 띠고 있지만, 종파마다 이를 해석하는 방법이 다르다.

3. 4. 밀교(密教)

티베트 불교는 밀교의 한 형태이다. 밀교는 '비밀의 가르침'이라는 뜻으로, '겉으로 드러난 가르침'을 뜻하는 현교와 대비된다. 현교가 소승, 대승 불교의 경전과 가르침을 의미한다면, 티베트 불교와 같은 밀교는 7세기 경 인도에서 작성된 불교 탄트라의 관점을 지녀 비밀스럽고 고요한 분위기를 띤다. 밀교는 사부(事部, kriya tantra), 행부(行部, charya tantra), 유가부(瑜伽部, yoga tantra), 무상유가부(無上瑜伽部, anuttarayoga tantra)의 네 부파로 나뉜다. 이들은 수행 의례나 방법에서 약간의 차이가 있다.

네 탄트라의 수행은 수행자의 근기에 따라 나눈 것이지, 기호에 따라 나눈 것이 아니다.

현교(바라밀승)는 부처가 되는 데 삼아승지겁이 걸리는 반면, 밀교(밀승)를 수행하면 단기간에 자량을 쌓아 짧게는 한 생에도 불과를 얻을 수 있다고 한다. 그러나 밀교에 입문하려면 현교 수행 차제를 섭렵하여 근기가 성숙되어야 하며, 불과를 증득하고 싶다는 의욕이나 자만심으로 접근해서는 안 된다. 윤회에서 벗어나 해탈을 염원하는 출리심, 중생을 위하는 자비심과 보리심이 투철해야 하며, 공성에 대한 바른 이해가 필요하다.

밀교 수행을 위해서는 자격을 갖춘 법맥스승에게 관정(灌頂), 구전(口傳), 구결(口訣)을 받아야 한다. 관정은 스승과 제자 사이에 법을 전하고 받는 밀교 의식으로, 밀교 수행 자격을 부여한다. 스승의 구전을 통해 수행법을 전수받고, 구결을 통해 수행법에 대한 구체적인 가르침을 듣는다. 밀교 수행 성취를 위해서는 현교보다 더 큰 스승에 대한 믿음과 헌신이 필요하다.

밀교의 계율은 싸마야(三昧耶)라고 하며, 밀교 수행에서 계율을 지키는 것이 매우 중요하다. 모든 관정은 먼저 계를 받고 지킬 것을 맹세한 사람에게만 수여된다. 금강승의 보살계나 밀교계는 매우 엄격하고 지키기 힘들다. 아띠샤(Atisha) 존자는 '비구계는 조금도 어김없이 지켰고, 보살계는 간혹 지키지 못했지만, 밀교계를 어긴 것은 후드득 떨어지는 빗방울과 같이 많다'고 하였다.

티베트 불교의 명상은 밀교적인 시각화 명상이 큰 비중을 차지한다. 부처나 보살의 모습을 정해 생생하게 시각화하되 실체 없는 공(空)으로 인식하고, 수행자 자신이 불보살과 일체화되어 깨달음의 경지와 하나됨을 느낀 다음, 시각화한 모든 것을 지워 집착 없이 깨달음에 가까워지도록 한다. 화려한 만다라를 만들고 부수는 것도 이러한 수행의 일부이다.

티베트 불교는 밀교(Vajrayāna, “金刚乘”, “바즈라 승”) 즉, “비밀 진언”(Skt. ''Guhyamantra'') 또는 불교 밀교(7세기경 이후의 불교 밀교 경전에 제시됨)를 포함한다.[75]

밀교(rgyud|규bo)는 내면의 변화를 위해 독특한 사상, 관상, 진언 및 기타 수행을 강조하는 종교적 수행 형태를 가리킨다.[75] 티베트 불교 신자 대부분은 밀교가 많은 숙련된 방편(''upaya'')을 포함하고, 결과(불타 자체 또는 불성)를 수행의 길로 삼기 때문에(때로는 “결과의 승”, ''phalayana''로 알려짐) 깨달음에 이르는 가장 빠르고 강력한 수단으로 본다.[75]

밀교 수행의 중요한 요소는 밀교 신들과 그들의 만다라이다. 이 신들은 평화로운(''shiwa'') 형태와 격렬한(''trowo'') 형태로 나타난다.[76]

밀교 경전은 또한 모든 감각적 쾌락을 버려야 한다는 비밀교 불교와는 달리, 깨달음의 길로서 밀교 의례에서 감각적 쾌락 및 기타 번뇌의 사용을 긍정한다.[75] 이러한 수행은 부정적이거나 감각적인 정신적 요소와 육체적 행위가 의례적 환경에서 계발되고 변형될 수 있다는 변형 이론에 기반한다. ''헤바즈라 탄트라''에서 언급하는 바와 같이:

> 악인들을 속박하는 것들로, 다른 이들은 수단으로 전환하여 존재의 속박으로부터 해방을 얻는다. 욕망으로 세상은 속박되고, 욕망으로 또한 해방되지만, 이단적인 불교도들은 이러한 역전의 수행을 알지 못한다.

탄트라의 또 다른 요소는 알코올이나 성적 요가와 같은 금기된 물질을 마시는 것과 같은 범례적 수행의 사용이다. 많은 경우 이러한 범례들은 상징적으로만 해석되었지만, 다른 경우에는 문자 그대로 행해지기도 했다.[76]

티베트 불교에서 불교 밀교는 네 가지 또는 여섯 가지 범주로 나뉘며, 가장 높은 수준의 밀교에는 여러 하위 범주가 있다.

닝마파에서는 "외밀(外密)"(크리야요가, 차랴요가, 요가탄트라)와 "내밀(內密)"(마하요가, 아누요가, 아티요가/대승원만경)로 나뉘는데, 이는 "anuttarayoga-tantra"에 해당한다.[84] 닝마파에서 중요한 밀교 경전으로는 『구현가르바 탄트라(Guhyagarbha Tantra)』, 『구현삼마지 탄트라(Guhyasamaja Tantra)』,[84] 『쿨라야라자 탄트라(Kulayarāja Tantra)』 및 17가지 대승원만경 탄트라가 있다.

사르마파에서는 다음과 같이 나뉜다.

근본 탄트라 자체는 다양한 인도와 티베트 주석 없이는 거의 이해할 수 없으므로, 밀교 주석 장치를 사용하지 않고는 결코 연구되지 않는다.

8세기 이후 인도 대승불교 말기 사상은 이슬람 세력의 부상으로 중국 등 여러 나라로 전달되기 어려워졌다. 그런 가운데 티베트 불교는 후기밀교와 중기·후기 중관파(中観派)의 저작·사상 등을 히말라야를 사이에 두고 지리적으로 가까운 이점을 살려 인도 대승불교 멸망 후에도 (네팔의 네와르 불교 등과 함께) 계승해 왔다.

중국과 중앙아시아의 대승불교와의 상호 영향은 지리적으로 인접해 있음에도 불구하고 비교적 약하다고 할 수 있다. 한편, 특히 닝마파나 민간 신앙 수준에서는 티베트 고유의 요소도 보이지만, 티베트에서는 불교를 받아들이는 과정에서 산스크리트어 원전을 티베트어로 번역할 때 원문을 가능한 한 의역하지 않고 그대로 티베트어로 바꾸는 형태의 직역으로 경전을 번역했기 때문에 티베트어 경전은 불교 연구에서 매우 중요한 위치를 차지한다.

특히 밀교에 대해서는 중국 불교에서는 한역 경전을 통해 주로 전기·중기 밀교가 전해진 반면, 후기 밀교는 성적 의례를 포함하고 있었기 때문에 유교 사회에서는 받아들이기 어려워 한역과 수용이 제한적이었던 것에 비해, 티베트 불교는 8세기~12세기에 걸쳐 후기밀교(後期密教)(무상요가 탄트라 등)의 가르침을 중심으로 한 인도밀교(インド密教)를 광범위하게 받아들이고 독자적으로 소화한 점에도 큰 특징이 있다.

또한 불교의 경지를 신속히 달성하기 위한 특별한 방편으로 각 종파에서 인도 후기 밀교의 흐름을 잇는 최승요가 밀교(無上瑜伽タントラ)의 실천이 행해지고 있다. 일반적으로 신역파에서는 최승요가 밀교를 본존의 관상을 중심으로 하는 생기차제를 중시하는 부밀(父タントラ), 신체 수련을 통해 공성대락의 획득을 목표로 하는 구경차제를 중시하는 모밀(母タント라), 그리고 이들을 불가분하게 실천하는 불이밀(不ニタントラ)의 세 단계로 분류한다. 밀교의 최고 밀의에 해당하는 것에는 닝마파의 졸첸(대구경), 사캬파의 람데(도과), 카규파의 마하무드라(대인계) 등이 있으며, 각 파에 사상적 특징이 보인다.

이러한 현밀 병습의 수도론으로 최대 종파인 겔룩파에는 쫑카파가 저술한 『보리도차제(道次第)』(람림)과 『비밀도차제론』(가클림)이 있지만, 각 종파에서도 그것들과 거의 동종의 수도론이 다수 저술되어 있다.

최승요가 밀교의 실천에 있어서는, 밀교 문헌의 기록이나 후술하는 야부유무의 이미지 등으로부터, 일부에서 섹스를 수행에 도입하고 있다는 도덕적 관점에서의 비판도 있지만, 이것은 재가 밀교 수행자 집단 내의 일이다. 중세에는 를 중심으로 한 출가자 집단의 부흥이 이루어진 이후, 성적 실천을 하지 않고 밀교를 수행하는 경향이 강해졌다. 그 영향이 각 파에 미쳐, 현재의 출가 승단에서는 어디까지나 관념상의 교리로 승화되고, 또한 일반의 수행과 교학을 습득한 자에게만 개시되는 비법으로 여겨졌다. 이러한 주술적, 성적인 요소에 대해서는 출가 승단 내에서는 실제적인 행법으로서는 금지되었지만, 그 배경에 있는 심오한 철학 자체는 인정되었기 때문에, 교학 및 상징적 조형으로서는 남았다는 점에 유의해야 한다. 현재는 현교를 중시하는 겔룩파가 최대 종파가 된 것으로부터도, 전체적으로 밀교적인 수행법보다 “교리 문답”과 같은 언어적 커뮤니케이션과 불교 교학의 엄밀한 이수가 중시되는 경향이 높아지고 있다고 할 수 있다.

4. 종파

티베트 불교는 크게 겔룩파(དགེ་ལུགས་), 사캬파(ས་སྐྱ)་, 까규파(བཀའ་བརྒྱུད།), 닝마파(རྙིང་མ)의 4대 종파로 나뉜다. 이 외에도 이반파 등 여러 군소 종파들이 존재한다. 이들 중 가장 역사가 오래된 종파는 닝마파로, 구파(nyingma)라고도 불린다. 닝마파를 제외한 나머지 3개의 종파는 모두 신파(sarma)라고 불린다. 이는 경전 번역 시기에 따른 구분으로, 닝마파는 7세기경 티베트에 불교가 처음 도입될 당시 법왕들의 후원으로 번역된 경전을 바탕으로 성립되었고, 겔룩파, 사캬파, 까규파는 10세기와 11세기경 지방 귀족들에 의해 새롭게 번역된 경전을 바탕으로 성립되었다.

4대 종파는 서로 대립과 교류를 반복해왔다. 각 종파는 서로 다른 명상법과 경전 해석을 가지고 있으며, 다른 최고 종교 지도자를 내세운다. 국제적으로 가장 잘 알려진 티베트의 최고 종교 지도자는 겔룩파의 수장인 달라이 라마이다.

19세기의 리메 운동(Rimé movement)은 이러한 종파 간 차이를 줄이고자 하였으며, 이는 14대 달라이 라마의 입장에도 반영되어 그는 종파 간 근본적인 차이가 없다고 말한다.[126] 그러나 랑통과 센통 해석과 같은 중관(Madhyamaka) 철학에 대한 논쟁처럼 여전히 서로 다른 전통들 사이에 철학적 불일치가 존재한다.

각 종파는 인도로 거슬러 올라가는 특정 계보와 중요한 티베트 창시자들을 따른다. 모든 종파가 대부분의 실천과 방법을 공유하지만, 각 종파는 특정한 초점을 두는 경향이 있다. 또 다른 일반적이지만 사소한 차이점은 황모(Gelug)와 적모파(비-Gelug) 종파로 나뉘는 것이다.

각 주요 종파의 특징은 다음과 같다.[128]

밉함 린포체는 그의 저서 "티베트 땅의 네 가지 다르마 전통"에서 네 가지 주요 종파를 설명했다.

보동 종파라는 또 다른 소종파가 있다. 이 전통은 1049년 카담 스승 무드라 첸포(Mudra Chenpo)에 의해 창립되었으며, 그는 보동 E 사원도 세웠다. 가장 유명한 스승은 135권 이상의 저서를 남긴 보동 펜첸 레남 걀촉(Bodong Penchen Lénam Gyelchok, 1376–1451)이다. 이 전통은 삼딩 도르제 파그모(Samding Dorje Phagmo)라고 불리는 환생 라마의 여성 툴쿠 계보를 유지하는 것으로도 알려져 있다.

융드룽 본은 불교 이전의 기원을 가진 별개의 종교로 여기며, 주요 티베트 전통에 의해 불교가 아니라고 간주되지만, 주류 티베트 불교와 매우 많은 유사점과 수행을 공유하기 때문에 제프리 새뮤얼(Geoffrey Samuel)과 같은 일부 학자들은 그것을 "본질적으로 티베트 불교의 변종"으로 본다. 융드룽 본은 닝마 불교와 밀접하게 관련되어 있으며, 드조첸(Dzogchen) 가르침, 유사한 신, 의례 및 수도원 형태를 포함한다.

'''닝마파''', '''카규파''', '''사캬파''', '''겔룩파'''를 '''티베트 불교의 4대 종파'''라고 부른다.

- 닝마파 - "구파(古派)"라는 뜻이다. 빠드마삼바바를 종조로 하며, 고대 왕조 시대에 도입된 것으로 여겨지는 구역의 밀교(닝마 카마)와 터메(terma, 伏蔵)에 의거한다.

- 카규파(카기우파) - 말빠 로차와(馬爾巴, Marpa Lotsawa), 밀라레파를 종조로 한다. 카르마파, 쩨르파 카규파, 디쿤 카규파, 두크파, 팍모두파 등 여러 갈래의 지파로 나뉘어 있다.

- 사캬파 - 원나라 시대에는 티베트에 정권을 수립하였고, 사캬 판디타와 쿠빌라이 칸(忽必烈)의 제사 팍파가 배출되었다.

- 겔룩파 - 쫑카파를 종조로 하며, 밀교를 중시한다. 달라이 라마, 판첸 라마가 속한다. 근세 이후 최대 종파이다.

- * 카담파(Kadam) - 아티샤를 중심으로 한 운동이다. 겔룩파는 이 종파의 계승자임을 자칭한다. 4대 종파 모두에 영향을 준 후, 겔룩파가 신카담파, 간덴류로서 교단 조직을 형성했다. 현재 이 종파는 존재하지 않는다.

5. 역사

7세기경 송짼감뽀가 라사를 중심으로 왕조를 개창하면서 불교를 도입한 것이 티베트 불교의 공식적인 전래 경위이다. 티송 데첸왕은 불교를 국교로 정하고 인도에서 승려들을 초빙했다. 9세기 중엽 랑달마 왕이 불교를 탄압하면서 티베트 불교는 쇠퇴기를 맞았으나, 10세기에 까담파가 성립되고 사키야빠가 정치적 권력을 장악하면서 법왕국가를 건설, 원나라에 전파되었다.

11세기에 아티샤가 계율 부흥 운동을 일으켜 출가 교단이 재흥되었고, 마르파 롯사와와 밀라레파는 인도의 후기 밀교(나로파의 육법)를 전래했다(까규파). 1240년 몽골 제국의 침략을 받았으나 사캬파는 몽골과 협력하여 자치 통치권을 얻었고, 쿠빌라이 칸 때 빡파는 원나라의 제사(帝師)로 대우받았다.

15세기에는 쫑카빠가 계율을 강조하는 겔룩빠를 창시하여 티베트 불교의 개혁을 이끌었다. 겔룩빠는 포탈라궁과 타쉬룬포 사원으로 분열되었고, 두 제자가 라마 칭호를 가지고 법맥을 유지했다. 1642년 구시칸이 5대 달라이 라마를 옹립하여 간덴포탄 정부를 수립, 겔룩빠는 티베트 불교의 정통으로 번성했다. 청나라는 달라이 라마 정권을 간섭했지만, 종교 활동은 보호했다.

1912년 청나라 멸망 후 티베트는 사실상 독립을 유지했으나, 1950년 중국에 병합되었다. 1959년 14대 달라이 라마 망명 후 문화 대혁명을 거치며 티베트 불교는 탄압받았지만, 1980년대 이후 일부 회복되었다. 현재 티베트 불교는 중국, 몽골, 네팔, 부탄, 러시아 등에서 널리 신봉되고 있으며, 서구에도 전파되었다.

5. 1. 초기 전파 (7~9세기)

험준한 산악과 거친 기후를 가진 티베트에는 예로부터 토속종교인 본교(Bön)가 있어 항마, 예언, 점복(占卜) 등의 주술신앙이 성행하였다. 7세기경 송짼감뽀(569~650)가 라사를 중심으로 왕조를 개창하고 불교를 티베트로 수입하게 하였다. 이것이 티베트로의 불교 전래의 공식적인 경위이다. 불교의 도입을 위해 산스크리트어 경전을 올바르게 번역할 수 있도록 티베트 문자가 새로 만들어졌다.[15]

그 후 티송 데첸왕(755~781)은 불교를 국교로 하고, 많은 승려들을 인도로부터 초빙했다. 이들 중에는 밀교에 능한 파드마 삼바바(티베트 이름으로 파드마 쥰네)와 학자인 샨타락시타(티베트 이름은 시바쏘) 등이 있었다. 삼예 사원은 티베트에 세워진 최초의 곰파(불교 사찰)이다 (775–779).

샨타락시타의 제자 카말라실라와 모허옌의 선종 사이에 논쟁(삼예 사원의 종론)이 벌어진 결과, 카말라실라의 인도계 불교가 정통으로 인정받았다. 이후 산스크리트어 경전을 티베트어로 번역하는 사업이 시작되어, 824년경까지 방대한 티베트 대장경이 만들어졌다.

5. 2. 분열 시대 (9~10세기)

7세기경 송짼감뽀가 라사를 중심으로 왕조를 개창한 후, 티베트에 불교가 공식적으로 전래되었다. 티송 데첸왕은 불교를 국교로 삼고, 인도에서 파드마 삼바바, 샨타락시타 등 많은 승려들을 초빙했다.랑다르마 왕(재위 836~842) 치세부터 불교의 영향력이 약화되기 시작했고, 그의 죽음 이후 9세기와 10세기는 '분열 시대'라 불리는 불안정한 시대가 이어졌다. 이 시대 동안 티베트 제국의 중앙 집권 체제는 붕괴되었고 내전이 발생했다.

하지만 국가 권력과 후원이 사라졌음에도 불구하고 티베트에서 불교는 살아남아 번영했다. 제프리 새뮤얼(Geoffrey Samuel)에 따르면, 그 이유는 "탄트라 불교(바즈라야나)가 티베트인들이 정령계의 위험한 힘들에 대처하는 주요 기술들을 제공했기 때문이다. [...] 바즈라야나 의례는 일상생활에 대처하기 위한 중요한 기술들을 제공했다. 티베트인들은 이러한 기술들을 이생의 생존과 번영에 필수적인 것으로 여겼다." 여기에는 현지 신들과 정령들을 다루는 것도 포함되는데, 이는 일부 티베트 불교 라마들과 응가파(ngagpa)(만트라 전문가)들의 특기가 되었다.

왕조가 멸망하고 통제가 사라지자 티베트 불교는 한때 쇠퇴기를 맞았다. 승가의 활동은 쇠퇴했고, 당시 인도에서 유행하던 성적 수행법과 주술적 수행법을 설파하는 재가밀교, 즉 탄트라주의가 횡행했다.

10세기에 들어와서는, 계율을 강조하는 까담파가 성립되었다. 이즈음 티베트 불교 종파 가운데 사키야빠가 정치적 권력을 장악하여 법왕국가를 건설하였고 세력을 신장하였다. 이 무렵 티베트 불교는 몽골인의 원나라에도 퍼졌다.

5. 3. 제2차 전파 (10~12세기)

10세기 후반과 11세기에는 "새로운 번역" (신역, ''Sarma'') 계파가 창설되고 티베트 불교가 부흥했다. 숨겨진 보물(''terma'') 문헌이 나타나 닝마파 전통을 재편성했다.[26] 1042년 벵골의 성자 아티샤(982–1054)는 서티베트 왕의 초청으로 티베트에 도착하여 티베트 문화와 국가의 중요한 일들에 불교적 가치를 전파하는 데 크게 기여했다.그의 박식함은 주요 불교 경전의 번역을 지원했고, 이는 까규르(불교의 말씀 번역)와 똔규르(가르침의 번역)의 대장경으로 발전했다. 까규르는 여섯 가지 주요 범주를 가지고 있다. (1) 밀교, (2) 프라즈냐파라미타, (3) 라트나쿠타 수트라, (4) 아바탐사카 수트라, (5) 기타 경전, (6) 율장. 똔규르는 찬가, 주석 및 보충적인 밀교 자료 등에 대한 3,626개의 문헌과 224권으로 구성되어 있다.

아티샤의 수제자인 드롬톤은 티베트 불교의 가담파 종파를 설립했는데, 이는 최초의 사르마 종파 중 하나이다.[27] 삭야파(회색 땅) 종파는 위대한 학자 드로그미 샤크야의 제자인 껀 껀촉 걀포(1034–1102)에 의해 설립되었다. 이 종파는 삭야 트리진이 이끌고 있으며, 마하시드하 비루파로 거슬러 올라가는 계보를 가지고 있다.[19]

다른 영향력 있는 인도 스승으로는 틸로파(988–1069)와 그의 제자 나로파(아마도 1040년경 사망)가 있다. 그들의 가르침은 제자 마르파를 통해 까규파(구전 계보) 전통의 기초가 되었으며, 이는 마하무드라와 나로파의 여섯 가지 가르침의 실천에 중점을 둔다. 가장 유명한 까규파 인물 중 하나는 11세기 신비주의자 은둔자 밀라레파였다. 닥포 까규파는 마르파의 계보 가르침을 가담파의 수도원 전통과 통합한 승려 감포파에 의해 설립되었다.[19]

드리쿵 까규파, 드룩파 까규파, 카르마 까규파를 포함하여 오늘날까지 살아남은 티베트 불교 까규파의 모든 하위 종파는 닥포 까규파의 분파이다. 카르마 까규파 종파는 까규파 하위 종파 중 가장 크며 카르마파가 이끌고 있다.[28]

왕조가 멸망하고 통제가 사라지자 티베트 불교도 한때 쇠퇴기를 맞았다. 승가의 활동은 쇠퇴했고, 당시 인도에서 유행하던 성력가(性的修行法)와 주술적 수행법을 설파하는 재가밀교, 즉 탄트라주의가 횡행했다. 토번 왕가의 망명 정권 중 하나인 서티베트의 구게 왕국은 왕조 시대의 전통 보존과 불교 부흥의 중심이 되었다.

11세기가 되자, 인도에서 입국하여 불교계를 지도한 아티샤(재위: 982년 - 1054년)와 그의 제자 등에 의해 계율 부흥 운동이 일어나 출가 교단이 재흥되었다. 반야경의 해석학, 유식과 여래장 사상의 연구, 중관 사상의 두 파의 논쟁 등 현교의 철학 연구가 활발해졌다.

한편, 역경사 마르파와 밀라레파 등에 의해 새롭게 인도의 나로파와 마이트리파 직전의 후기 밀교(나로파의 육법)가 전래되었다(까규파). 아티샤도 계율에 위반하는 행법은 금지했지만, 밀교를 배우는 것은 허용했기 때문에, 밀교화된 대승불교가 배척되고 초기불교의 본류에 가까운 상좌부 불교가 철저하게 실행된 스리랑카나 동남아시아와는 달리, 티베트에서는 상호 모순되는 견해를 가진 모든 학파의 현교와 밀교가 종합적으로 연구되는 경향이 생겼다.

5. 4. 몽골의 지배 (13~14세기)

10세기에 들어와서는, 계율을 강조하는 까담파(카담파11세기 이후 티베트 불교는 특히 몽골을 포함한 내몽골 지역 사람들에게 강한 영향력을 행사했으며, 티베트 불교와 몽골 불교는 서로 영향을 주고받았다. 이는 쿠빌라이 칸의 도움으로 이루어졌으며, 동방 교회의 영향을 받은 몽골 신학자들이 이 과정에 참여했다.[29][30][31]

몽골은 1240년과 1244년에 티베트를 침입했다. 결국 암도와 캄을 병합하고 위대한 학자이자 주지였던 삭야 판디타(1182–1251)를 1249년 중앙 티베트의 총독으로 임명했다.[32]

이러한 방식으로 티베트는 몽골 제국에 편입되었고, 삭야 계층은 종교 및 지역 정치 문제에 대한 명목상의 권력을 유지한 반면, 몽골은 드문 군사 개입으로 강화된 지역에 대한 구조적 및 행정적 통치를 유지했다. 티베트 불교는 쿠빌라이 칸의 몽골 원나라(1271–1368)에 의해 사실상의 국교로 채택되었다.[42]

1240년, 티베트는 몽골 제국의 침략을 받았으나, 당시 찬 지역을 중심으로 거대 세력을 가지고 있던 사캬파는 몽골의 회유에 성공하여 티베트의 자치 통치권을 얻었다. 더 나아가 쿠빌라이가 즉위하자, 종주 사캬 판디타의 조카 빡파는 원나라의 제사(帝師)로서 두터운 대우를 받았으나, 그의 제자가 그 권세를 배경으로 멸망한 남송의 무덤을 훼손하는 바람에 한족으로부터 반감을 샀다. 이 시기에 티베트 불교는 몽골 여러 부족에 널리 퍼져나갔다.

또한 이 시기에 티베트 불교 대장경이 편찬되었는데, 주로 학자 부톤 린첸 드룹(1290–1364)의 노력으로 이루어졌다. 이 프로젝트의 일부에는 대장경을 목판으로 인쇄하기 위한 목판을 조각하는 작업이 포함되었으며, 이 문서의 첫 번째 사본은 나르탕 사원에 보관되었다.

5. 5. 간덴 포드랑 정부 (14~18세기)

장축걀첸(1302–1364)은 14세기 중반 가장 강력한 정치 세력이었다.[34] 이 시기에 개혁적인 학자 제 쫑카파(1357–1419)는 겔룩파를 창시하여 티베트 역사에 결정적인 영향을 미쳤다. 간덴 트리파는 겔룩파의 명목상 수장이지만, 가장 영향력 있는 인물은 달라이 라마이다. 간덴 트리파는 임명직이며 환생 계보가 아니다. 한 개인이 7년 동안 그 직책을 유지할 수 있기 때문에 달라이 라마보다 더 많은 간덴 트리파가 있었다.[35]파그모드루파 왕조 내부의 내분과 여러 봉토와 정치 종교 세력의 강한 지역주의는 오랜 기간의 내전으로 이어졌다. 짱(티베트 서중부)을 근거지로 하는 린풍파 가문은 1435년 이후 정치를 지배하였다.[36]

1565년, 린풍파 가문은 시가쩨의 짱파 왕조에 의해 몰락하였고, 이 왕조는 그 후 수십 년 동안 티베트의 여러 방향으로 세력을 확장하여 까르마 까규파를 지원하였다. 그들은 1640년대 달라이 라마의 권력 상승으로 이어진 사건에서 중요한 역할을 하였다.

15세기가 되면서 쫑카빠(1357~1419)에 의한 티베트 불교의 개혁이 이루어져 계율의 준수가 더욱 강조되었다.[138] 이 파는 라사의 동남쪽에 있는 간덴사(寺)를 근거로 하여 겔룩빠(Gelugpa)라고 불렀으며, 종래 티베트 불교의 닝마빠(Nyingma)와 원시 본교(Bön)와 구별되었다.[138]

뒤에 겔룩빠는 라사의 포탈라사(寺)와 시가세의 타시룬포사(寺)로 분열하여 쫑카빠의 두 명의 제자가 각각 라마의 칭호를 가지고 이들 사찰들을 근거로 하여 법맥(法脈)을 유지하였다.[138]

17세기 티베트 내전 중에 5대 달라이 라마의 수석섭정 소남 췌펠(1595–1657)은 호슈트 몽골의 귀시 칸의 도움을 받아 티베트를 정복하고 통일하여 ''간덴 포드랑'' 정부를 수립하였다. ''간덴 포드랑''과 달라이 라마와 판첸 라마의 계승되는 겔룩파 불화상 계보는 17세기 중반부터 20세기 중반까지 티베트의 지역 통치를 유지하였다.[40]

1642년까지 오이라트·몽골의 구시칸(구시한)이 티베트의 대부분을 정복하여 구시칸 왕조를 건립하고, 5대 달라이 라마를 옹립하여 종파를 초월한 티베트의 정치·종교 최고 권위자로 삼았다. 이후, 달라이 라마를 법왕으로 모시는 티베트 중앙 정부, 즉 간덴포탄이 확립되었다. 이에 따라, 달라이 라마가 원래 소속되어 있던 겔룩파는 구시칸 왕조는 물론, 인접한 할하, 오이라트 등의 여러 나라로부터도 티베트 불교의 정통으로 여겨지며 크게 번성하였다. 한편, 패권 다툼에서 패배한 다른 종파 세력은 변방에 세력을 확보하여, 부탄에는 카규파 계열의 둑파 정권, 시킴에는 닝마파 정권이 성립하였다.

5. 6. 청나라의 지배 (18~20세기)

청나라(1644~1912)는 1720년 청나라 원정군이 티베트를 지배하던 준가르를 물리친 후 티베트를 지배하게 되었고, 1912년 청나라가 멸망할 때까지 이 관계가 지속되었다.[41] 청나라의 만주족 지배자들은 대부분의 통치 기간 동안 티베트 불교, 특히 겔룩빠를 지원했다.[42] 건륭제(문수보살 황제로 존경받음)의 통치 기간은 중국에서 티베트 불교 발전의 절정기였는데, 6대 판첸라마의 베이징 방문과 서미복수사, 보녕사, 푸투오 종청사(포탈라 궁을 본떠 지음)와 같은 티베트 양식의 사찰 건립 등이 있었다.[43]

이 시기에는 리메 운동도 일어났는데, 이는 19세기 비종파 운동으로 사캬파, 카규파, 닝마파 등 티베트 불교 여러 종파와 일부 본교 학자들이 참여했다.[44] 잠양 켄체 왕포(1820~1892)와 잠곤 콩트륌(1813~1899)과 같은 학자들은 겔룩파 기관들이 다른 전통들을 티베트 문화생활의 구석으로 몰아넣는 것을 보고, 사캬파, 카규파, 닝마파의 가르침을 포함하여 거의 멸종된 가르침까지 편찬했다. 켄체와 콩트륌이 희귀한 작품을 수집하고 인쇄하지 않았다면 공산주의자들에 의한 불교 탄압은 훨씬 더 치명적이었을 것이다. 리메 운동은 ''린첸 테르조드''와 ''셰자 죄''와 같은 여러 경전 편찬을 담당했다.

청나라 시대에 티베트 불교는 청나라 지배하의 몽골(1635~1912)의 주요 종교였을 뿐만 아니라 칼미크 칸국(1630~1771), 준가르 칸국(1634~1758), 코슛 칸국(1642~1717)의 국교이기도 했다.

17세기부터 카톨릭 선교사들이 인도와 중국을 거쳐 티베트 탐험을 시도하여, 티베트 불교에 관한 보고가 유럽에 전해졌다. 티베트 불교를 믿는 몽골계 소수 민족을 영토 내에 거느린 러시아는 제정 시대인 19세기 후반부터 이들 민족을 이용하여 티베트와의 교섭을 시도하였고, 러시아 각지에 다짠(达仓)이라 불리는 티베트 사찰도 정책적으로 건립되었다. 20세기에 들어서는 인접한 인도를 지배하고 있던 영국이 티베트에 세력을 뻗치면서 티베트 불교 연구도 진전되었다.

1959년 티베트 봉기와 함께 티베트 국가 원수이자 티베트 불교 최고 권위자인 달라이 라마 14세가 인도로 망명하였다. 그 이후 인도와 네팔로 다수의 티베트인이 망명하였는데, 그들 중에는 티베트 불교 전통을 구현한 고승들이 많았다. 중국령 티베트에서 파괴되거나 활동이 중단된 사원들이 망명지에서 재건되면서 새로운 활동 거점이 되었다. 현대의 국제적인 포교 활동은 이들 망명 티베트 불교 단체의 활동에 크게 기인한다.

한편, 중국의 지배하에 놓인 티베트 본토에서는 티베트 동란 이후 시기(1955-61년)와 문화대혁명 시기에 티베트 불교 사원들이 철저하게 파괴되었다. 이후 형식적으로는 신앙의 자유가 표방되었지만, 실제로는 티베트 불교가 중국 정부와 중국 공산당의 철저한 지배하에 놓여 가혹한 탄압을 받고 있다. 특히, 달라이 라마에 대한 존경심을 표현하는 것은 범죄 행위로 간주되어 탄압의 대상이 된다. 티베트 본토에서도 일부 사원들의 재건이 허용되었지만, 그 규모는 과거와 비교할 수 없을 정도로 작으며, 중국 공산당의 지도하에 사원의 자주성은 훼손되어 있다. 또한 고승들의 상당수가 망명하였기 때문에, 티베트 본토에서의 티베트 불교 전통 계승에 큰 차질이 생기고 있다.

2007년 8월 4일, 중국 국영 신화통신의 보도에 따르면, 중국 정부는 국내의 화신 라마가 환생할 때 정부의 허가 없는 환생은 인정하지 않겠다고 결정했다. 이는 고승들을 관리하에 두기 위한 조치로 보인다.[132] 현재 중화인민공화국에서의 티베트 불교, 특히 겔룩파에 대한 탄압에 대해서는 티베트#문제를 참조하면 된다.

러시아 연방의 자치 공화국 중 하나인 칼미크 공화국에는 티베트 불교를 믿는 주민이 많으며, 사실상의 국교로 여겨진다고 한다.

5. 7. 20세기 이후

1912년 청나라가 멸망한 후, 티베트는 라싸를 중심으로 13대 달라이 라마 정부 아래 사실상 독립을 유지하며 현재 티베트 자치구로 불리는 지역을 유지했다.[45]중화민국 (1912년-1949년) 시대에는 "중국 밀교 부흥 운동"이 일어났고, 능해(能海喇嘛) (1886–1967)와 법존(法尊) (1902–1980)과 같은 중요 인물들이 티베트 불교를 장려하고 티베트 경전을 중국어로 번역했다.[46] 그러나 이 운동은 문화 대혁명 기간 동안 심각한 피해를 입었다.

참도 전투 이후 티베트는 1950년 중국에 병합되었다. 1959년 14대 달라이 라마와 많은 승려 및 시민들이 인도와 다른 이웃 국가들로 망명했다. 문화 대혁명 (1966–76) 기간 동안 종교는 중국 공산당의 주요 정치적 표적 중 하나였으며, 티베트의 수천 개 사원과 수도원 대부분이 파괴되었고 많은 승려와 라마들이 투옥되었다.[47] 이 기간 동안 사적인 종교 표현뿐만 아니라 티베트 문화 전통도 억압되었다. 많은 티베트 경전과 기관들이 파괴되었고, 승려와 수녀들은 강제로 승복을 벗어야 했다.[48]

그러나 티베트 외부에서는 네팔과 부탄과 같은 곳에서 티베트 불교에 대한 관심이 새롭게 일어났다.[49][50][51][52][53]

한편, 티베트 불교가 서구에 퍼진 것은 티베트를 탈출한 많은 망명 티베트 라마들에 의해 이루어졌다.[47] 1967년 서구 최초의 티베트 불교 센터인 카규 삼예 링(Kagyu Samye Ling)을 설립한 아콩 린포체(Akong Rinpoche)와 촉얌 중파(Chögyam Trungpa) 등이 대표적이다.[54]

1980년대 중국의 개방 정책 이후, 일부 사원과 수도원이 재건되면서 종교가 회복되기 시작했다.[55] 티베트 불교는 현재 중국, 대만, 홍콩, 그리고 해외 중국인 사회에서 영향력 있는 종교이다.[55] 그러나 중국 정부는 중화인민공화국 내 티베트 불교 기관들을 엄격하게 통제하고 있다. 승려와 수녀의 수에 대한 할당량이 유지되고 있으며, 그들의 활동은 면밀히 감시되고 있다.

티베트 자치구 내에서는 2008년 이후 불교도들에 대한 폭력이 증가하고 있다.[56][57] 수녀와 승려들의 체포와 실종에 대한 광범위한 보고서가 있으며,[58] 중국 정부는 종교 활동을 "조직 범죄"로 분류한다.[59] 수도원 철거, 강제 승복 해제, 강제 재교육, 특히 가장 많이 알려진 야르첸 가르(Yarchen Gar) 센터에 거주하는 수녀와 승려들의 구금 등의 보고가 있다.[60][61]

오늘날 티베트 불교는 티베트 고원, 몽골, 네팔 북부, 칼미키아(카스피해 북서쪽 해안), 시베리아(투바 공화국과 부랴트 공화국), 러시아 극동, 그리고 중국 북동부에서 널리 신봉되고 있다. 부탄의 국교이기도 하다.[62] 과거 독립 왕국이었던 인도의 시킴과 라다크 지역에도 상당한 티베트 불교 신자들이 거주하고 있으며, 히마찰프라데시주(다람살라와 라훌-스피티 지구 포함), 서벵골주(다르질링과 칼림퐁의 산악 휴양지), 아룬아찰프라데시주에도 티베트 불교 신자들이 많이 거주한다. 남인도에는 종교 공동체, 난민 센터, 사원들이 설립되어 있다.

14대 달라이 라마는 초기에는 겔룩파가 주도했던 망명 티베트 정부의 지도자이다. 그러나 제프리 새뮤얼(Geoffrey Samuel)에 따르면, 달라이 라마 하의 다람살라 행정부는 망명 티베트 공동체 전반의 광범위한 지지를 받는 포괄적이고 민주적인 구조를 만들어냈다. 세 개의 비겔룩파 불교 종파와 본교에서 온 고위 인사들이 종교 행정부에 포함되었으며, 서로 다른 라마와 종파 간의 관계는 현재 대체로 매우 긍정적이다.

티베트 망명 이후 티베트 불교는 서구와 전 세계에서도 신봉자들을 얻었다. 티베트 불교 사원과 센터는 1960년대에 처음으로 유럽과 북아메리카에 설립되었으며, 대부분은 현재 티베트 라마의 비티베트 신도들이 지원하고 있다. 이러한 서구인들 중 일부는 티베트어를 배우고 전통적인 수행에 대한 광범위한 훈련을 받았으며 라마로 인정받았다. 정식으로 승려 서품을 받은 티베트 불교 승려들은 학계에서 일하는 등 다른 방법으로 서구 사회에 들어왔다.[63]

새뮤얼은 서구의 티베트 불교의 특징을, 한 개인 라마의 가르침을 중심으로 하는 국가적 또는 국제적 네트워크의 특징이라고 보았다.

17세기부터 가톨릭 선교사들이 인도와 중국을 거쳐 티베트 탐험을 시도하여, 티베트 불교에 관한 보고가 유럽에 전해졌다. 티베트 불교를 믿는 몽골계 소수 민족을 영토 내에 거느린 러시아는, 제정 시대인 19세기 후반부터 이들 민족을 이용하여 티베트와의 교섭을 시도하였고, 러시아 각지에 다짠(达仓)이라 불리는 티베트 사찰도 정책적으로 건립되었다. 20세기에 들어서는 인접한 인도를 지배하고 있던 영국이 티베트에 세력을 뻗치면서 티베트 불교 연구도 진전되었다.

1959년 티베트 봉기와 함께 티베트 국가 원수이자 티베트 불교 최고 권위자인 달라이 라마 14세가 인도로 망명하였다. 그 이후 인도와 네팔로 다수의 티베트인이 망명하였는데, 그들 중에는 티베트 불교 전통을 구현한 고승들이 많았다. 중국령 티베트에서 파괴되거나 활동이 중단된 사원들이 망명지에서 재건되면서 새로운 활동 거점이 되었다. 현대의 국제적인 포교 활동은 이들 망명 티베트 불교 단체의 활동에 크게 기인한다. 이연걸, 로버트 서먼, 리처드 기어, 그리고 일본에서는 나카자와 신이치 등이 티베트 불교에 조예가 깊은 현대의 외국인으로 알려져 있다. 또한 키아누 리브스는 고위 라마의 환생자를 다룬 영화 《리틀 부다》에서 싯다르타 역으로 출연하였다(키아누 자신도 불교 신자이다.[130][131]).

한편, 중국의 지배하에 놓인 티베트 본토에서는 티베트 동란 이후 시기(1955-61년)와 문화대혁명 시기에 티베트 불교 사원들이 철저하게 파괴되었다. 이후 형식적으로는 신앙의 자유가 표방되었지만, 실제로는 티베트 불교는 중국 정부와 중국 공산당의 철저한 지배하에 놓였으며, 가혹한 탄압이 계속되고 있다. 특히, 달라이 라마에 대한 존경심을 표현하는 것은 범죄 행위로 간주되어 탄압의 대상이 된다. 티베트 본토에서도 일부 사원들의 재건이 허용되었지만, 그 규모는 과거와 비교할 수 없을 정도로 작으며, 중국 공산당의 지도하에 사원의 자주성은 훼손되어 있다. 또한 고승들의 상당수가 망명하였기 때문에, 티베트 본토에서의 티베트 불교 전통의 계승에 큰 차질이 생기고 있다. 망명한 고승들 중에는 겔룩파의 수좌인 95대 간덴 티파인 타시 톤툰, 카르마 카규파의 교주인 17세 카르마파 우겐 틴레이 돌제, 디쿤 카규파의 교주인 디쿤 체=찬 린포체 등 티베트 불교 각 분파의 교주급 인사들도 많다.

2007년 8월 4일 AFP BB News(중국 국영 신화통신의 보도를 인용)에 따르면, 중국 정부는 국내의 화신 라마가 환생할 때 정부의 허가 없는 환생은 인정하지 않겠다고 결정했다. 고승들을 관리하에 두기 위한 조치로 보인다.[132] 현재 중화인민공화국에서의 티베트 불교, 특히 겔룩파에 대한 탄압에 대해서는 티베트#문제를 참조.

러시아 연방의 자치 공화국 중 하나인 칼미크 공화국에는 티베트 불교를 믿는 주민이 많으며, 사실상의 국교로 여겨진다고 한다. 주민 중에는 ‘유럽 유일의 불교 국가’를 표방하는 사람도 있다고 전해진다.

중국 불교의 계보를 잇는 일본 불교는 티베트 불교와 직접적인 연관은 없지만, 같은 대승불교이며, 중국에서 쇠퇴한 밀교를 보존하고 있다는 점에서 공통점을 지닌다.

티베트 불교는 중국에서의 번역과 수용을 거치지 않은 인도 직전의 대승불교이기도 하며, 앞서 언급한 바와 같이 산스크리트 원전에 가까운 티베트 대장경은 불교학적으로 귀중한 자료가 된다. 이러한 점이 메이지 시대에 능해관(能海寛) 등 불교학자들의 주목을 받았고, 일본 최초의 티베트 탐험가 하구케이카이(河口慧海)에 이어 1900년대부터 다이쇼 시대에 걸쳐 다다토칸(多田等観), 아오키분쿄(青木文教), 테라모토온가(寺本婉雅) 등 일본의 승려, 불교학자들이 티베트에 가서 티베트 불교를 연구하였다.

또한, 메이지 유신 이후의 폐불훼석과 근대화에 따라 본래의 가르침이 전해지기 어려워진 일본의 불교에 대해, 티베트 불교를 배우는 것이 이해를 증진시키는 측면이 있다는 지적도 있다.[133] 전후에는 서구를 경유한 뉴에이지 및 서브컬처 분야에서 주목받게 되었으며, 이국적인 불교 미술을 마약 환각을 연상시키는 표현으로 인용하거나, 전생 라마(투르크) 시스템이나 일부 불경만을 참고하여 주술적인 측면을 특히 강조하여 소개되는 경우가 많았다.

달라이 라마 14세가 오움진리교의 마쓰모토 아키후미(麻原彰晃)와 만났을 때 마쓰모토 아키후미를 칭찬한 것, 오움진리교가 도쿄에서 종교법인격을 취득했을 때 달라이 라마 14세가 도쿄에 추천서를 제출하여 오움진리교를 지원한 것 등[134]으로부터 티베트 불교에 대한 좋지 않은 이미지가 퍼졌다. 티베트 망명 정부 수립 이후에는 적극적인 티베트 불교 측의 정보 공개, 학자와 전통적인 승려에 의한 일반 대상 강습회 개최 등 이해를 깊게 하기 위한 활동이 이루어지고 있다.

일본에서는 특히, 달라이 라마 법왕 일본 대표부 사무소 직원들에 의해 1998년에 설립된 「티베트 불교 보급 협회」(포타라 칼리지) 등이 그 역할을 하고 있다.

또한, 교파적으로 가까운 관계에 있는 일본의 진언종과의 관계는 아래와 같이 긴밀하며 활발한 교류가 이루어지고 있다.

- 2004년 7월, 히로시마현에 있는 고야산 진언종 용장원 내에 일본 최초의 티베트 불교 사원인 「용장원 데푼 고만 학당 일본 별원」이 창설되었고, 그 창구인 「데푼 대승원·고만 학당 일본 사무국」과 함께, 일반 사단법인 「문수사리 대승불교회」에 의해 운영·지원되고 있다.

- 진언종 온실파의 대본산인 히로시마·대성원에서는 「티베트 불교 겔룩파 데푼 대승원 고만 학당」과 지속적으로 교류 활동이 이루어지고 있으며, 2006년 11월 3일에는 쿠카이에 의한 미야산의 개창 1200년을 기념하여 라사의 데푼 대승원에 유래하는 미륵보살의 개안 법요가 달라이 라마 14세에 의해 행해졌고, 그 불상 건립 의식이 11월 8일에 완료된 것을 인연으로 하여 매월 8일에는 「용장원 데푼·고만 학당 일본 별원」의 티베트 승려들에 의해 「대성원 미륵불 도솔정토 기원(데푼·장파 법요)」가 월례 행사로 행해지고 있다.[135]

- 진언종 풍산파의 대본산인 도쿄·고코쿠지에서는 여러 차례 티베트 불교와 관련된 공양·근행이 행해졌고, 2011년 4월 29일에는 동일본대지진을 위한 달라이 라마 14세에 의한 49재 법요가 행해졌다.

- 2011년 11월 1일-2일, 고야산 대학 125주년 기념으로 달라이 라마 14세가 고야산을 방문하여 강연과 관정을 행했다.

2008년, 티베트 불교 카규파의 분파인 디쿤 카규파(직공가거교파)는 교토에 「티베트 불교 직공가거교파 보길상불법센터」를 설립했다. 이것은 동파의 승려인 린첸 돌제 린포체가 타이완에서 주재하는 「보길상불법센터(사단법인 중화민국 시보길상불교문화교류협회)」의 일본에 있는 거점으로 설립된 것이다.

6. 수행

인도 불교의 마드야마카(중도) 철학은 ''수냐바다''(공(空) 사상)라고도 불리며, 티베트 불교에서 지배적인 불교 철학이다. 중관에서 현실의 참된 본성은 ''수냐타''로 언급되는데, 이는 모든 현상이 내재적 존재 또는 본질(''스바바바'')이 공하다(비어있다)는 사실을 의미한다. 유가철학 또한 티베트 불교에 큰 영향을 미쳤다.

티베트 불교 학술에서 불교 철학은 "네 가지 교의"로 알려진 인도 철학 학파의 계층적 분류에 따라 제시된다. 이 체계는 유부, 설일체유부, 유가, 중관의 네 가지로 제한되지만, 각 교의 내부에는 추가적인 하위 분류가 있다.

교의 체계는 수도원과 대학에서 불교 철학을 체계적이고 점진적인 방식으로 가르치는 데 사용되며, 각 철학적 견해는 그 전임자보다 더 미묘한 것으로 여겨진다. 티베트 불교 4대 종파의 승원 교육 과정에서 인도 불교 경전 연구는 중심적인 부분을 차지한다. 전통적인 승원 교육의 일환으로 고전 경전 및 기타 의례 경전의 암송이 요구되며, 고등 종교 교육에서는 형식화된 논쟁 수행이 중요하다.

대장경은 주로 13세기에 완성되었으며, 캉규르(경전과 밀교 경전 포함)와 텐규르(샤스트라와 주석 포함)의 두 부분으로 나뉜다. 닝마파는 지그메 린파가 개정한 닝마 규붐이라는 별도의 경전 모음을 보유하고 있다. 고대 티베트어가 주요 연구 언어이지만, 티베트 불교 대장경은 몽골어와 만주어 등으로도 번역되었다. 원, 명, 청 왕조 시대에는 많은 경전이 중국어로 번역되었으며,[81] 최근에는 서구 학자들에 의해 서구 언어로도 번역되고 있다.

널리 연구되는 경전으로는 대승 경전인 '반야바라밀다' 경전(반야바라밀다)과 '심지니르모차나 경', '사마다리자 경' 등이 있다.[82] 학승 전통에서 인도 불교 논서인 샤스트라 연구는 중추적인 부분을 차지한다. 11세기 후반 이후, 티베트 승원 대학들은 불교 외전 연구를 "5대 경전 전통"으로 조직하였다.

중요 경전으로는 『보구비파가』를 포함한 마이트레이야의 5대 논서가 있다. 인도 경전이 중심이지만, 티베트 학자들의 독창적인 자료도 널리 연구되며, ''숨붐''이라는 편집본으로 편찬되었다. 닝마파는 테르마 경전을 인정하지만, 대부분의 정전은 인도 자료에서 번역되었다. 티베트 불교는 인도 학자 아티샤의 가르침에서 유래한 람림과 로종 경전과 같이 다양한 불교 요소들을 절충적으로 종합하는 전통을 이어간다.

티베트 불교에서는 가르침의 구전 전승이 오랜 역사를 가지며, 소규모 그룹이나 대규모 청중 앞에서 이루어진다. 인쇄된 글보다 구전 전승을 더 중요시하는 것은 초기 인도 불교 시대부터 유래하며, 가르침을 듣는 것은 깨달음을 얻도록 준비시킨다. 구전 계보의 진정성은 깨달음의 전제 조건이므로 계보가 강조된다.

수행법은 일반적으로 경전(보리행야나) 또는 밀교(금강승 또는 진언승)로 분류된다. 금강승은 더 강력하고 효과적인 경로로 여겨지지만, 고급 수행자만이 수행해야 한다. 빠라미타(완성, 초월적 덕)는 대승 불교에서 보살의 주요 수행을 구성하는 핵심 덕목이다.

다나(베품) 수행은 사원이나 가정 제단에서 불보살에게 공양하는 것을 의미하기도 한다. 오계와 보살계, 삼마야는 티베트 불교 도덕(실라) 수행의 일부이다. 자비(카루나) 수행은 샨티데바의 『보살행론』에 잘 나타나 있으며, 통렌과 아발로키테슈바라 관련 수행도 자비에 초점을 맞춘다.

14대 달라이 라마는 명상을 "마음을 명상의 대상과 친숙하게 하는 것"으로 정의한다. 티베트 불교는 사마타(고요한 머무름)와 위파사나(분명한 통찰)의 두 가지 주요 명상 접근 방식을 따른다. 사마타는 단일 대상에 마음을 집중하는 것이며, 9가지 정신적 머무름이 주요 체계이다. 위파사나는 사마타 숙련 후 수행되며, 분석적 명상과 비분석적인 "단순한" 요가 스타일(trömeh)이 있다. 명상 루틴에는 위파사나와 사마타 세션을 번갈아 수행하는 것이 포함될 수 있다.

주로 산스크리트어로 된 만트라(sngags)는 티베트 불교 수행의 널리 퍼진 특징이다. 만트라야나는 밀교를 지칭하기도 한다. 만트라는 암송, 염송, 기록, 시각화되며, 각 만트라는 특정 불보살과 관련된다. 티베트 불교도들은 옴 마니 패드메 훔과 같은 만트라를 반복하여 마음을 훈련하고, 부정성으로부터 보호한다. 만트라는 사마타 수행과 마음 변화의 방법으로 기능하며, 올바른 의도, 집중, 신념이 중요하다. 쫑카파는 만트라가 "마음을 평범한 모습과 개념으로부터 보호한다"고 말한다.[99]

불교 승려 제도는 티베트 불교 전통의 중요한 부분이며, 무라사르바스티바다 율장에 기반한 대규모 승원이 유지된다. 많은 종교 지도자들이 승원 출신이지만, 독신 수도자가 아닌 라마와 구루도 많다. 남카이 노르부에 따르면, 티베트 라마들은 주로 네 가지 생활 방식을 가졌다. 라마는 특정 계승의 숙련된 탄트라 실천자이자 의례 전문가이며, 재가자 또는 수도자일 수 있다.

티베트 불교에는 재가 승려와 응갑파, 곰첸, 세르킴, 촉파와 같은 재가 탄트라 전문가가 많다. 히말라야 외딴 지역에서는 공동체가 재가 종교 전문가에 의해 이끌어지기도 했다. 대규모 승원은 티베트 고원 지역에 존재했지만, 다른 지역에서는 작은 곰파와 재가 중심 공동체가 우세했다.

티베트의 주요 종교 공동체 유형은 다음과 같다.

- 사찰과 라마에 붙어 있는 소규모 재가 수행자 공동체

- 사찰과 라마에 붙어 있는 소규모 독신 수도자 공동체

- 수백 명의 승려를 유지하는 중간 또는 대규모 독신 수도자 공동체

- 세라 사원과 드륀 사원과 같은 수천 명의 승려를 거느린 대규모 가르침 사원

라마는 영적 공동체의 지도자이며, 특정 가계의 일원(세습 라마)이거나 툴쿠("화신")일 수 있다. 툴쿠는 특정 보살이나 이전 종교 인물의 환생으로 인식되며, 점복과 사망한 라마의 소유물을 사용하여 어린 시절부터 인식된다. 달라이 라마와 카르마파가 대표적인 예이다. 툴쿠 제도는 인도 불교에 대한 티베트의 변형으로 여겨진다. 테르톤(보물 발견자)은 테르마(숨겨진 보물)를 발견하는 특별한 능력을 가진 사람이다. 달라이 라마를 포함한 티베트 스승들은 가끔 신탁에 조언을 구한다.

현재 크게 네 종파로 나뉘지만, 모두 현교와 밀교를 함께 수행하며, 종파 간 영향을 주고받아 신앙 형태에 극단적인 차이는 없다. 분노존(헤루카)이나 야부유무가 특징적이지만, 아미타불, 십일면관음, 문수보살 등 일반적인 여래, 보살도 신앙된다. 선종 중심의 중국 불교에서 사라진 불(佛)이 일본과 티베트에서는 공통적으로 신앙된다. 석가모니불이나 대일여래보다 본초불을 주존으로 하는 점이 독특하며, 다라보살이나 팔덴 라모(분노형 길상천) 같은 여신 신앙도 특징적이다.

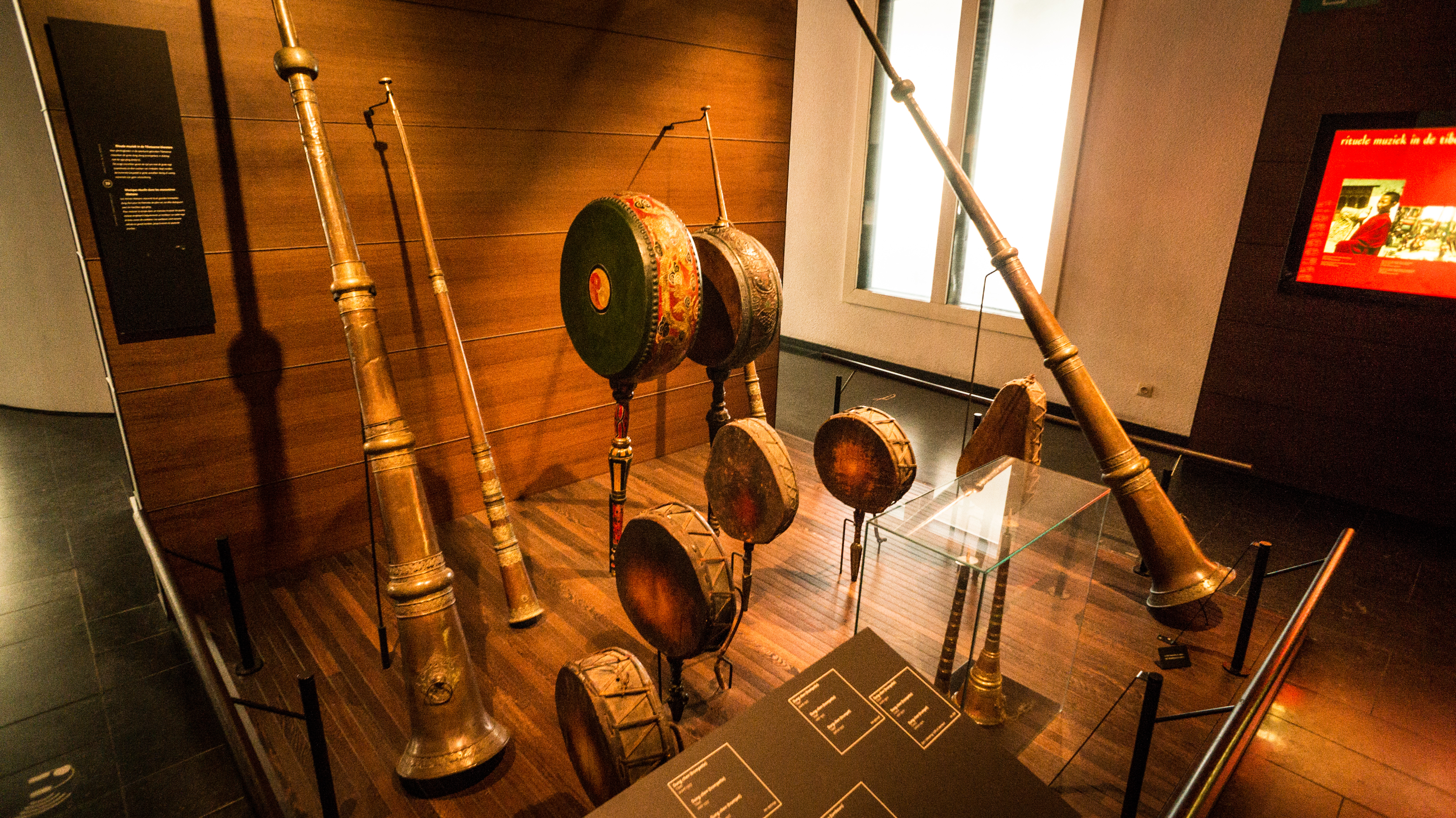

문화적으로는 탕카(불화), 모래 만다라, 독경 등이 유명하며, 민간 신앙으로는 마니차, 달초(경기), 조장, 육자대명주 염송 등이 있다. 티베트 불교는 부탄, 인도의 시킴주, 라다크, 네팔 북부 히말라야 지대, 몽골, 중국의 내몽골 자치구, 러시아의 부랴트족, 칼미크족, 투바족 등에서 널리 신앙된다. 만주족, 나시족, 강족 등도 전통적으로 신앙해 왔으며, 청나라의 영향으로 베이징이나 오대산, 중국 동북부 등에도 티베트 불교 사원이 있다.

몽골은 티베트 불교의 두 번째 중심지이지만, 직접 받아들여 지역적 특색은 있어도 "몽골 불교"로 구분될 만큼 독립적이지 않다. 네팔에서는 북부 티베트계 민족이 티베트 불교를 신앙하며, 중부에서도 진출이 보이지만, 네와르족 등은 독자적인 대승 불교 계보를 가지고 있다.

6. 1. 예비 수행

티베트 불교에서 밀교는 붓다의 경지에 이르는 가장 빠른 방법으로 여겨지지만, 자격이 없는 수행자에게는 위험할 수 있다.[88] 밀교를 수행하려면 자격을 갖춘 라마로부터 적절한 입관(권능 수여)을 받아야 한다. 예비 수행(응온드로)의 목표는 학생이 이러한 고등 가르침을 위한 올바른 길로 나아가도록 하는 것이다.[89] 인도에서 역사적으로 밀교에 앞서 대승불교가 있었던 것처럼, 대승불교 수행은 밀교 수행에 대한 예비 수행을 구성한다.예비 수행에는 가르침을 듣는 것, 절하기, 공양, 기도, 친절과 자비의 행위 등 공덕을 쌓는 모든 대승불교 활동이 포함되지만, 예비 수행 중 가장 중요한 것은 수행을 통한 깨달음으로써 길의 세 가지 주요 단계, 즉 출가, 깨달음을 얻고자 하는 이타적인 보리심, 공의 실상을 깨닫는 지혜를 실현하는 것이다. 특히 이 세 가지를 기반으로 하지 않은 사람이 밀교를 수행하는 것은 어린아이가 길들여지지 않은 말을 타려는 것과 같다.[90]

가장 널리 퍼져있는 예비 수행에는 귀의, 절하기, 금강저 보살 명상, 만다라 공양, 구루 요가가 포함된다. 예비 수행에서 얻은 공덕은 밀교에서의 발전을 촉진한다. 많은 불교 신자들이 평생 대승불교 수행에만 전념할 수 있지만, 어느 정도 두 가지를 혼합하는 것은 일반적이다. 예를 들어, 고요한 안정을 수련하기 위해 밀교의 본존을 시각화할 수 있다.

6. 2. 구루 요가

다른 불교 전통과 마찬가지로 티베트 불교에서도 스승(구루)에 대한 존경하는 태도가 매우 중요하게 여겨진다.[91] 공개 강의 시작 시, 라마는 상징적인 의미를 지닌 강의할 자리(법좌) 또는 그 뒤에 있는 부처상에 절을 올리고, 그 후 학생들은 라마가 자리에 앉은 후 절을 올린다. 스승과의 상호 작용에 구루 헌신(guru devotion)이라는 형태의 존경심이 깃들면 공덕이 쌓이며, 이는 인도의 전통에서 유래한 행위 규범이다.[92] 스승의 마음의 평화를 방해하지 않고, 스승의 가르침을 전적으로 따르는 등의 행위를 통해 많은 공덕이 쌓이고, 이는 수행 향상에 크게 도움이 될 수 있다.일반적으로 티베트 불교 스승은 라마라고 불린다. 학생은 여러 권위자로부터 가르침을 받고, 이들을 모두 일반적인 의미에서 라마로 존경할 수 있다. 그러나 일반적으로 학생은 특별히 존경하는 자신의 근본 구루(root guru)를 두고, 그에게 덜 친밀하지만 지위가 더 높은 다른 스승들도 근본 구루에 의해 구현되고 포함된 것으로 여기도록 권장받는다.[93]

밀교적 스승-제자 관계의 특징 중 하나는 티베트 불교 밀교에서 제자는 자신의 구루를 깨달은 부처로 여기도록 가르침을 받는다는 것이다.[94]

6. 3. 밀교 수행

밀교(Vajrayāna, “金刚乘”, “바즈라 승”)는 “비밀 진언”(Skt. ''Guhyamantra'') 또는 7세기경 이후의 불교 밀교 경전에 제시된 불교 밀교를 포함한다.밀교(티베트어 ''rgyud'', “연속”)는 내면의 변화를 위해 독특한 사상, 관상, 진언 및 기타 수행을 강조하는 종교적 수행 형태를 가리킨다. 티베트 불교 신자 대부분은 밀교가 많은 숙련된 방편(''upaya'')을 포함하고, 결과(불타 자체 또는 불성)를 수행의 길로 삼기 때문에(때문에 때로는 “결과의 승”, ''phalayana''로 알려짐) 깨달음에 이르는 가장 빠르고 강력한 수단으로 본다.

밀교 수행의 중요한 요소는 밀교 신들과 그들의 만다라이다. 이 신들은 평화로운(''shiwa'') 형태와 격렬한(''trowo'') 형태로 나타난다.

밀교 경전은 일반적으로 모든 감각적 쾌락을 버려야 한다는 비밀교 불교와는 달리, 깨달음의 길로서 밀교 의례에서 감각적 쾌락 및 기타 번뇌의 사용을 긍정한다.[75] 이러한 수행은 부정적이거나 감각적인 정신적 요소와 육체적 행위가 의례적 환경에서 계발되고 변형될 수 있다는 변형 이론에 기반한다. ''헤바즈라 탄트라''에서 언급하는 바와 같이:

> 악인들을 속박하는 것들로, 다른 이들은 수단으로 전환하여 존재의 속박으로부터 해방을 얻는다. 욕망으로 세상은 속박되고, 욕망으로 또한 해방되지만, 이단적인 불교도들은 이러한 역전의 수행을 알지 못한다.

탄트라의 또 다른 요소는 알코올이나 성적 요가와 같은 금기된 물질을 마시는 것과 같은 범례적 수행의 사용이다. 많은 경우 이러한 범례들은 상징적으로만 해석되었지만, 다른 경우에는 문자 그대로 행해지기도 했다.[76]

티베트 불교에서 불교 밀교는 네 가지 또는 여섯 가지 범주로 나뉘며, 가장 높은 수준의 밀교에는 여러 하위 범주가 있다.

닝마파에서는 "외밀(外密)"(크리야요가, 차랴요가, 요가탄트라)와 "내밀(內密)"(마하요가, 아누요가, 아티요가/대승원만경)로 나뉘는데, 이는 "anuttarayoga-tantra"에 해당한다.[84] 닝마파에서 중요한 밀교 경전으로는 『구현가르바 탄트라(Guhyagarbha Tantra)』, 『구현삼마지 탄트라(Guhyasamaja Tantra)』, 『쿨라야라자 탄트라(Kulayarāja Tantra)』 및 17가지 대승원만경 탄트라가 있다.

사르마파에서는 다음과 같이 나뉜다.

- '''크리야요가''' – 정화와 의례 행위를 강조하며, 『문수실성경(Mañjuśrīmūlakalpa)』과 같은 경전을 포함한다.

- '''차랴요가''' – "외부 활동과 내부 수행의 균형"을 포함하며, 주로 『마하바이로차나 아비삼보디 탄트라(Mahāvairocana Abhisaṃbodhi Tantra)』를 가리킨다.

- '''요가탄트라''' – 주로 내적인 요가 기법에 관심을 두고 있으며, 『탓트바삼그라하 탄트라(Tattvasaṃgraha Tantra)』를 포함한다.

- '''아누타라요가탄트라''' – 미세한 몸 수행과 같은 더욱 고급 기법을 포함하며, 다음과 같이 세분화된다.

- 아버지 탄트라: 환영의 몸과 완성 단계 수행을 강조하며, 『구현삼마지 탄트라(Guhyasamaja Tantra)』 및 『야만타카(Yamantaka) 탄트라』를 포함한다.

- 어머니 탄트라: 발전 단계와 청정광명심을 강조하며, 『헤바즈라 탄트라(Hevajra Tantra)』 및 『차크라삼바라 탄트라(Cakrasaṃvara Tantra)』를 포함한다.

- 비이원적 탄트라: 위의 요소들을 균형 있게 다루며, 주로 『칼라차크라 탄트라(Kalacakra Tantra)』를 가리킨다.

특히 밀교(Vajrayāna)에서 티베트 불교도들은 자발적인 자기 검열의 규범을 따른다. 미개입자들은 관련 정보를 찾지 않으며, 정보가 제공되지 않는다. 이러한 자기 검열은 관련 자료에 따라 엄격하게 적용될 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 만다라 묘사는 신(神)의 묘사보다 공개적으로 드러나지 않을 수 있다. 고차원 밀교 신의 묘사는 저차원 신의 묘사보다 공개적으로 드러나지 않을 수 있다. 서양 언어로 된 밀교에 대한 정보가 현재 얼마나 공개되어 있는가는 티베트 불교도들 사이에서 논란의 여지가 있다.

밀교 수행에는 ''삼마야(dam tshig)''라고 불리는 별도의 서원을 준수하는 것도 포함된다. 이러한 서원 목록은 다양하며, 수행법과 계보 또는 개인 스승에 따라 다를 수 있다. 이러한 서원을 준수하는 것은 밀교 수행에 필수적이며, 이를 어기면 큰 해를 입는다고 한다.

일명 '상승 요가 밀교'에서는 수행자로 하여금 현실의 참된 본성을 깨닫게 해주는 다양한 영적 수행, 즉 요가(naljor)와 사다나(druptap)를 강조한다.[76]

'신격 요가'(티베트어: lha'i rnal 'byor; 산스크리트어: Devata-yoga)는 부처, 보살, 그리고 분노신과 같은 불교 신들을 중심으로 한 정신적 이미지의 시각화와 함께 만트라를 반복하는 것을 포함하는 밀교 불교의 기본적인 수행이다. 제프리 사무엘에 따르면:

> 만약 부처가 언제든지 접근할 수 있는 무한한 잠재력의 근원이라면, 밀교 신들은 어떤 의미에서 그 전체 잠재력의 부분적인 측면, 굴절이다. 티베트 밀교 사상에서 이러한 신들 중 하나를 시각화하거나 자신을 그들 중 하나와 동일시하는 것은 외부 존재를 숭배하는 기술이 아니다. 오히려 그것은 우주의 구조의 본질적인 부분—물론 수행자 자신도 마찬가지이다—에 접근하거나 조율하는 방법이다.

신격 요가는 생성 단계(utpattikrama)와 완성 단계(nispannakrama)의 두 단계를 포함한다. 생성 단계에서 수행자는 세속적인 세계를 해소하고 자신이 선택한 신격(yidam), 그 만다라 및 동반 신격을 시각화하여 이 신성한 현실과 동일시한다.

완성 단계에서 수행자는 궁극적인 현실을 깨달음에 있어 이담과의 시각화 및 동일시를 해소한다. 완성 단계 수행에는 미세한 몸 에너지 수행과 같은 ''툼모''(문자 그대로 "사나운 여인", 산스크리트어: caṇḍālī, 내부의 불)와 나로파의 육요가(예: 몽상 요가, 바르도 요가, 포와) 및 칼라차크라의 육금강 요가와 같은 체계에서 찾을 수 있는 다른 수행이 포함될 수 있다.

6. 4. 의례

티베트에서는 종교와 속세, 영적인 것과 현세적인 것 사이에 "밀접한 관계"가 존재해 왔다.[95] 이러한 관계를 나타내는 용어는 ''chos srid zung 'brel''이다. 전통적으로 티베트 라마승들은 보호와 번영과 같은 문제에 대해 도움을 주면서 평신도들에게 봉사해왔다. 업장을 정화하고, 악마의 힘과 적의 해악을 피하며, 풍년을 기원하는 등 일상적인 목적을 위한 다양한 의례와 의식이 일반적이었다.[95] 점복과 퇴마는 라마승이 사용할 수 있는 실례이다.[95]

의식은 일반적으로 다른 형태의 불교보다 더 정교하며, 복잡한 제단 배열과 티베트 예술 작품(만다라와 탱카 등), 많은 의식용 물건, 손짓(무드라), 염불, 악기 등이 사용된다.[75]

입문 또는 권능 수여(산스크리트어: ''Abhiseka'', 티베트어: ''Wangkur'')라고 하는 특별한 종류의 의식은 밀교 수행의 중심이다. 이러한 의식은 수행자를 특정한 밀교 수행에 봉헌하는데, 이는 신들의 개별 만다라와 만트라와 관련이 있다. 일반적으로 입문을 거치지 않고는 고급 밀교를 수행할 수 없다.[95]

티베트 불교에서 또 다른 중요한 의식은 장례 의식으로, 이는 긍정적인 윤회와 미래의 좋은 영적 길을 보장하기 위한 것이다.[96] 티베트 불교의 ''Ars moriendi''에 중대한 것은 바르도(산스크리트어: ''antarābhava'') 즉, 생과 사 사이의 중간 또는 경계 상태라는 개념이다.[96] ''티베트 사자경''과 같은 경전 낭독 및 의식은 죽어가는 사람이 이 중간 상태를 능숙하게 헤쳐나갈 수 있도록 하기 위해 행해진다. 화장과 천장은 전통적으로 시신을 처리하는 주요 장례 의식이다.[45]

참조

[1]

서적

Tantra in Practice

Princeton University Press

[2]

서적

Indian Esoteric Buddhism: Social History of the Tantric Movement

Motilal Banarsidass

[3]

서적

Rainbow Body and Resurrection: Spiritual Attainment, the Dissolution of the Material Body, and the Case of Khenpo A Chö

https://books.google[...]

North Atlantic Books

2016-09-11

[4]

웹사이트

A Brief History of Nyingma Buddhism

https://www.palri.or[...]

Palri Pema Od Ling

2019-05-23

[5]

서적

Wild Awakening: The Heart of Mahamudra and Dzogchen

[6]

서적

Historical Dictionary of Tibet

Scarecrow Press

[7]

서적

Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West

https://archive.org/[...]

University of Chicago Press

[8]

서적

A Dictionary of Buddhism; The Princeton Dictionary of Buddhism; The Concise Oxford Dictionary of World Religions

Oxford

[9]

웹사이트

T'ang Dynasty Esoteric School, Buddha, China

http://www.tangmi.co[...]

2023-09-07

[10]

웹사이트

Shingon Buddhist Intl. Institute: History

http://www.shingon.o[...]

2023-09-07

[11]

웹사이트

What is the Koyasan Shingon Sect? Koyasan Shingon Sect Main Temple Kongobu-ji

https://www.koyasan.[...]

2023-09-07

[12]

서적

Trans-Himalayan Buddhism: Reconnecting Spaces, Sharing Concerns

Routledge

[13]

서적

Soviet Russia and Tibet The Debacle of Secret Diplomacy, 1918-1930s

https://brill.com/di[...]

Brill

2024-04-11

[14]

웹사이트

Timeline of Tibetan Buddhist History – Major Events

http://www.buddhanet[...]

[15]

웹사이트

The Empire of the Early Kings of Tibet

https://studybuddhis[...]

[16]

서적

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution

United States National Museum

[17]

웹사이트

A Survey of Tibetan History - Reading Notes Taken

http://studybuddhism[...]

2016-06-17

[18]

서적

The History of Tibet

RoutledgeCurzon

[19]

웹사이트

How Did Tibetan Buddhism Develop?

http://studybuddhism[...]

[20]

웹사이트

How Buddhism Came to Tibet

https://www.learnrel[...]

2022-04-13

[21]

웹사이트

Buddhism and Empire IV: Converting Tibet

https://earlytibet.c[...]

2022-04-13

[22]

웹사이트

定解宝灯论新月释

http://yzzj.fodian.n[...]

2013-11-02

[23]

웹사이트

The Core Elements of Indian Buddhism Introduced into Tibet: A Contrast with Japanese Buddhism

http://thezensite.co[...]

2007-10-20

[24]

웹사이트

敦煌唐代写本顿悟大乘正理决

http://hk.plm.org.cn[...]

2013-11-01

[25]

서적

Encyclopedia of Buddhism

Macmillan

[26]

웹사이트

How Did Tibetan Buddhism Develop?

https://studybuddhis[...]

[27]

웹사이트

Organizing religion: situating the three-vow texts of the Tibetan Buddhist renaissance

https://escholarship[...]

2024-08-31

[28]

서적

Dictionary of World Monasticism

McFarland

2020

[29]

웹사이트

The Eastern (Nestorian) Church

https://depts.washin[...]

University of Washington

2023-03-01

[30]

웹사이트

Nestorians

https://www.biblical[...]

StudyLamp Software

2023-03-01

[31]

서적

Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance–and Why They Fall

https://www.worldcat[...]

Doubleday

[32]

뉴스

How Tibet Emerged Within the Wider Chinese Power-Political Zone

https://gwydionwilli[...]

2018-03-23

[33]

서적

The Story of China: The Epic History of a World Power from the Middle Kingdom to Mao and the China Dream

St. Martin's Press

[34]

서적

Central Tibet and The Mongols

Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente

[35]

웹사이트

Gelug Monasteries: Ganden

http://studybuddhism[...]

2022-04-13

[36]

논문

On the History of Refining Mercury in Tibetan Medicine

http://dx.doi.org/10[...]

2013-09-17

[37]

서적

Culture, Courtiers and Competition, The Ming Court (1368–1644)

[38]

서적

Notes on the history of the Yongle Kanjur

Suhrllekhah. Festgabe für Helmut Eimer

[39]

서적

Han-Mongol Encounters and Missionary Endeavors: A History of Scheut in Ordos (Hetao) 1874–1911

Leuven University Press

[40]

서적

Profound Meditation Practices in Tibetan Buddhism

Bluerose Publisher Pvt. Ltd.

2023-01-01

[41]

서적

Emblems of Empire: Selections from the Mactaggart Art Collection

[42]

서적

The Circle of Bliss: Buddhist Meditational Art

[43]

서적

Cultural Intersections in Later Chinese Buddhism

2024-03-01

[44]

서적

Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West

University of Chicago Press

[45]

서적

https://books.google[...]

[46]

논문

The Tantric Rebirth Movement in Modern China, Esoteric Buddhism re-vivified by the Japanese and Tibetan traditions

2004-01-01

[47]

서적

[48]

서적

Religions in the Modern World

Routledge

[49]

뉴스

Opinion Nepal is the birthplace of Buddhism

https://www.washingt[...]

2023-12-02

[50]

논문

Historical Observations on Buddhism in Bhutan

https://www.jstor.or[...]

1977-01-01

[51]

웹사이트

Bhutan's Religious History in a Thousand Words Mandala Collections - Texts

https://texts.mandal[...]

2023-12-02

[52]

웹사이트

A Brief Historical Background of the Religious Institutions of Bhutan

https://buddhism.lib[...]

2023-12-02

[53]

웹사이트

Bhutan

https://www.state.go[...]

2023-12-02

[54]

웹사이트

A Brief History of Kagyu Samye Ling | SamyeLing.org

https://www.samyelin[...]

[55]

서적

[56]

보고서

Freedom In The World 2020: Tibet

https://freedomhouse[...]

Freedom House

[57]

웹사이트

Self-Immolations

https://savetibet.or[...]

[58]

웹사이트

Monk from Tibet's Amdo Ngaba arrested over social media posts on Tibetan Language

https://tibet.net/mo[...]

2019-10-05

[59]

웹사이트

China: Tibet Anti-Crime Campaign Silences Dissent

https://www.hrw.org/[...]

2020-05-14

[60]

웹사이트

Further Evictions and Repression at Yarchen Gar

https://www.freetibe[...]

2019-07-08

[61]

웹사이트

New Images Reveal Extent of Demolitions at Yarchen Gar Buddhist Monastery

https://www.buddhist[...]

2019-09-06

[62]

웹사이트

2007 U.S. State Department report on religious freedom in Bhutan

https://2001-2009.st[...]

[63]

웹사이트

One World – Many Paths to Peace

http://eview.anu.edu[...]

ANU E-Press

2013-05-11

[64]

서적

Tantric Revisionings: New Understandings of Tibetan Buddhism and Indian Religion

2024-03-01

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

Pabongkhapa Déchen Nyingpo

[68]

서적

Pabongkhapa Déchen Nyingpo

[69]

서적

[70]

서적

Pabongkhapa Déchen Nyingpo

[71]

문서

Pabongkhapa Déchen Nyingpo

[72]

서적

Hinayana and Mahayana: Comparison

http://studybuddhism[...]

2002

[73]

문서

Sakya (Tibetan Buddhist school)

[74]

웹사이트

Stages of the Path (Lamrim)

https://thubtenchodr[...]

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

A Compendium of the Mahayana: Asanga's Mahayanasamgraha and Its Indian and Tibetan Commentaries

Shambhala Publications

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

Esoteric Buddhism and the Tantras in East Asia

Brill

[82]

서적

Studies in the Literature of the Great Vehicle: Three Mahayana Buddhist Texts

University of Michigan

1989

[83]

서적

Tsongkhapa A Buddha in the Land of Snows

Shambhala

[84]

논문

Tantric Buddhist Apologetics, or Antinomianism as a Norm

Oxford

2001

[85]

학술지

Architecture and Absence in the Secret Tantric History of the Great Perfection (rdzogs chen)

[86]

서적

The Way of the Bodhisattva

Shambhala Publications

[87]

서적

The Practice of Tranquillity & Insight: A Guide to Tibetan Buddhist Meditation

Shambhala Publications

[88]

문서

Pabongkha

[89]

서적

The Gem Ornament of Manifold Instructions

Snow Lion

[90]

문서

Pabongkhapa Déchen Nyingpo

[91]

서적

Relating to a Spiritual Teacher: Building a Healthy Relationship

http://studybuddhism[...]

[92]

문서

Gurupancasika

[93]

문서

Saddharmapundarika Sutra

[94]

서적

[95]

학술지

The Relationship Between Religion and State (chos srid zung 'brel) In Traditional Tibet

https://www.academia[...]

[96]

서적

[97]

서적

The Princeton Dictionary of Buddhism

[98]

서적

Luminous Essence: A Guide to the Guhyagarbha Tantra

[99]

서적

Tantra in Tibet: The Great Exposition of Secret Mantra

Motilal Banarsidass

[100]

서적

Secret of the Vajra World, The Tantric Buddhism of Tibet

Shambhala

[101]

서적

Pointing Out the Dharmakaya: Teachings on the Ninth Karmapa's Text

Snow Lion Publications

[102]

서적

A Dictionary of Buddhism

Oxford University Press

[103]

서적

Mind at Ease: Self-liberation Through Mahamudra Meditation

[104]

서적

The Crystal and the Way of Light: Sutra, Tantra, and Dzogchen

Snow Lion Publications

[105]

서적

Lhasa the Holy City

Readers Union Ltd.

[106]

서적

Dakini Power: Twelve Extraordinary Women Shaping the Transmission of Tibetan Buddhism in the West

Shambhala Publications

[107]

웹사이트

A New Possibility: Introducing Full Ordination for Women into the Tibetan Buddhist Tradition

http://www.congress-[...]

2015-06-28

[108]

웹사이트

Summary of Speeches at the Bhikshuni Congress: Day 3

https://studybuddhis[...]

[109]

웹사이트

Making the Sangha Whole

https://tricycle.org[...]

2024-07-22

[110]

뉴스

Women Receive Full Ordination in Bhutan For First Time in Modern History

Lion's Roar

2022-06-27

[111]

뉴스

A Female Dalai Lama? Why It Matters

http://www.huffingto[...]

2013-05-04

[112]

웹사이트

Nonfiction Book Review: The Revolutionary Life of Freda Bedi: British Feminist, Indian Nationalist, Buddhist Nun by Vicki Mackenzie. Shambhala, $16.95 trade paper (208p) ISBN 978-1-61180-425-6

https://www.publishe[...]

Publishersweekly.com

2017-06-10

[113]

웹사이트

Works by Chögyam Trungpa and His Students

http://dharma-haven.[...]

2013-10-14

[114]

웹사이트

Ani Pema Chödrön

http://www.gampoabbe[...]

Gampoabbey.org

2010-11-19

[115]

웹사이트

Women Making History

http://www.vajradaki[...]

Vajradakininunnery.org

2010-11-19

[116]

웹사이트

Khenmo Drolma

http://www.vajradaki[...]

Vajradakininunnery.org

2010-11-19

[117]

웹사이트

Vajra Dakini Nunnery

http://www.vajradaki[...]

Vajra Dakini Nunnery

2010-11-19

[118]

뉴스

2,500 Years After The Buddha, Tibetan Buddhists Acknowledge Women

http://www.huffingto[...]

2011-05-18

[119]

웹사이트

Geshe Kelsang Wangmo, An Interview with the World's First Female Geshe « Mandala Publications

http://www.mandalama[...]

Mandalamagazine.org

2014-08-25

[120]

뉴스

Buddhist nun professors or none? – OnFaith

https://www.washingt[...]

[121]

웹사이트

Tibetan Buddhist Nuns Make History: Congratulations Geshema Nuns! – The Tibetan Nuns Project

https://tnp.org/gesh[...]

Tnp.org

2016-10-04

[122]

웹사이트

Twenty Tibetan Buddhist nuns are first ever to earn Geshema degrees – Lion's Roar

http://www.lionsroar[...]

Lionsroar.com

2016-10-04

[123]

뉴스

U.S. Woman Is Named Reborn Buddhist Saint

https://query.nytime[...]

2008-07-26

[124]

서적

The Treasury of Knowledge: Book Eight, Part Four: Esoteric Instructions

Shambhala

[125]

웹사이트

How Do the Tibetan Buddhist Traditions Differ?

http://studybuddhism[...]

2016-04-06

[126]

웹사이트

The four main schools of Tibetan Buddhism

http://www.rigpawiki[...]

2013-07-31

[127]

서적

The Ancient Tibetan Civilization

https://books.google[...]

Library of Tibetan Works and Archives

2024-03-11

[128]

간행물

Getting to know the Four Schools of Tibetan Buddhism

https://fpmt.org/wp-[...]

2007-10-11

[129]

서적

ラマ教

岩波 仏教辞典 第2版

[130]

웹사이트

The religion of Keanu Reeves, actor

http://www.adherents[...]

2019-04-27

[131]

Youtube

Tibetan buddhist in hollywood

http://www.youtube.c[...]

2019-04-27

[132]

뉴스

中国政府、チベット高僧の転生に事前申請を要求

https://www.afpbb.co[...]

2007-08-04

[133]

서적

チベット仏教入門

筑摩書房

[134]

서적

麻原彰晃の誕生

文藝春秋

2006-02-20

[135]

웹사이트

弥勒祈願祭

https://www.mmba.jp/[...]

文殊師利大乗仏教会

2019-04-27

[136]

문서

[137]

문서

[138]

백과사전

쏭카파의 개혁

s:글로벌 세계 대백과사전/종교·철학[...]

글로벌 세계 대백과사전

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com